2023年

2023年

QPS-SAR 6号機「AMATERU-Ⅲ」と共にQPS研究所のみなさん

QPS-SAR 6号機「AMATERU-Ⅲ」と共にQPS研究所のみなさん

QPS-SAR 6号機「AMATERU-Ⅲ」と共に

QPS研究所のみなさん

QPS-SAR 6号機「AMATERU-Ⅲ」と共に

QPS研究所のみなさん

リポビタンD 指定医薬部外品 疲労回復、集中力の維持・改善

15才以上1日1回1本

リポビタンD 指定医薬部外品 疲労回復、集中力の維持・改善

15才以上1日1回1本

2023.06.02

2023.06.02

九州から宇宙へ!壮大な計画を一歩一歩進める QPS研究所のみなさん

九州から宇宙へ!壮大な計画を一歩一歩進める QPS研究所のみなさん

九州から宇宙へ!

壮大な計画を一歩一歩進める

QPS研究所のみなさん

九州から宇宙へ!

壮大な計画を一歩一歩進める

QPS研究所のみなさん

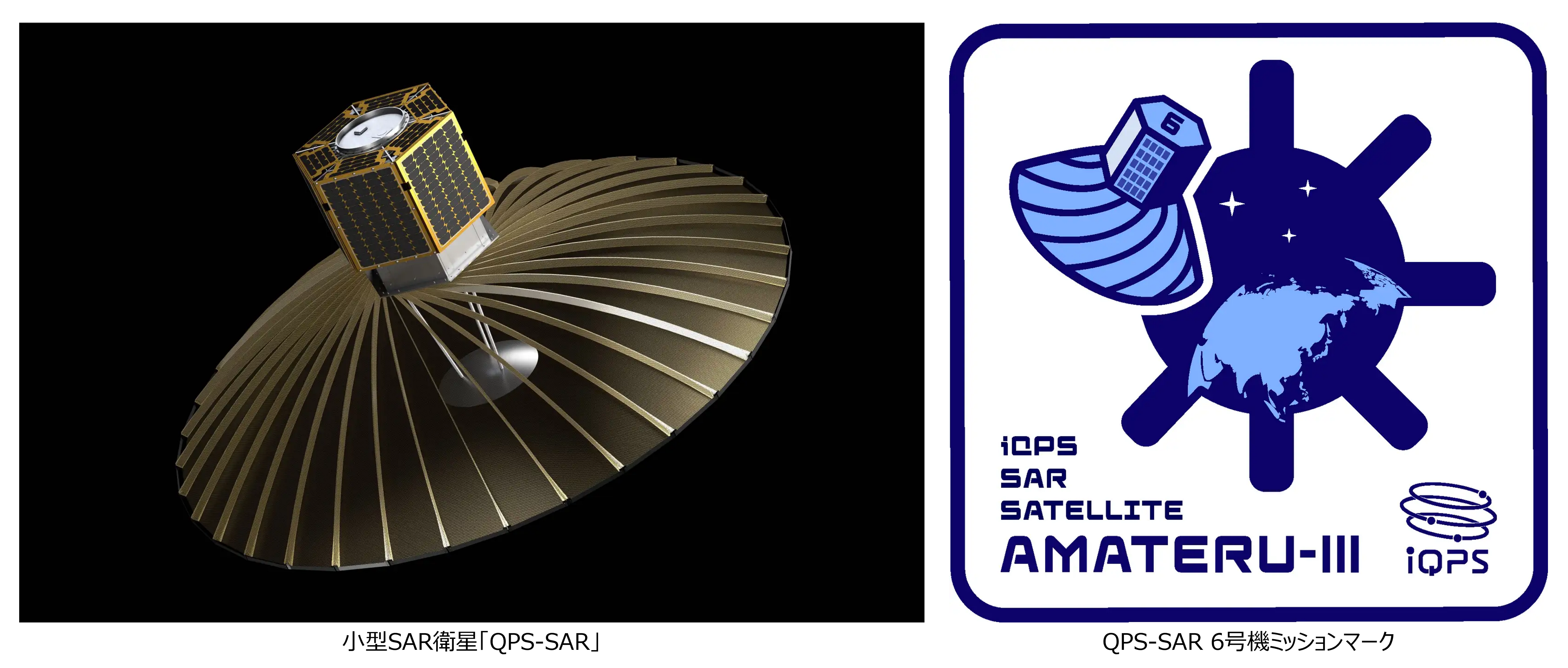

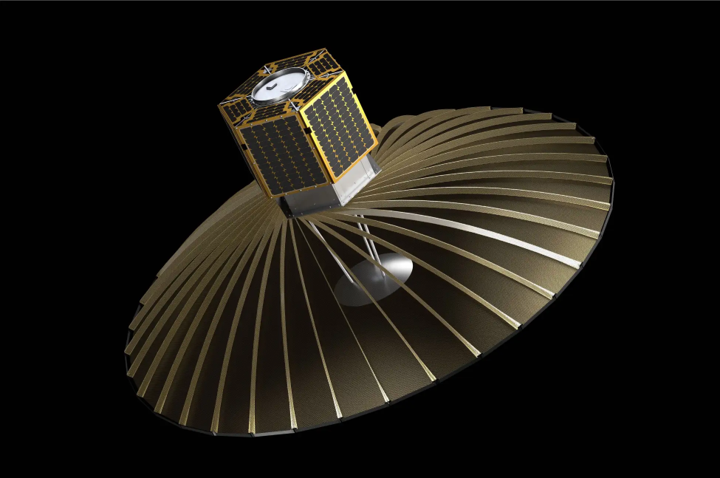

株式会社QPS研究所をご存じでしょうか?

こちらは、2025年以降を目標に36機の小型SAR衛星の運用を目指すという壮大な計画を進めている宇宙ベンチャー企業で、北部九州を中心とした全国25社のパートナー企業がその技術を支えています。

なぜ、こんなにもたくさん衛星を打上げようとしているのかというと、QPS研究所の小型SAR衛星「QPS-SAR」は、夜間や天候不良時でも分解能約50cmで地表を観測できる100㎏台の小型人工衛星で、 36機を運用することで、地球上のほぼすべての場所を平均10分で観測できるようになるそうです。

株式会社QPS研究所をご存じでしょうか?

こちらは、2025年以降を目標に36機の小型SAR衛星の運用を目指すという壮大な計画を進めている宇宙ベンチャー企業で、北部九州を中心とした全国25社のパートナー企業がその技術を支えています。

なぜ、こんなにもたくさん衛星を打上げようとしているのかというと、QPS研究所の小型SAR衛星「QPS-SAR」は、夜間や天候不良時でも分解能約50cmで地表を観測できる100㎏台の小型人工衛星で、 36機を運用することで、地球上のほぼすべての場所を平均10分で観測できるようになるそうです。

小型SAR衛星「QPS-SAR」

小型SAR衛星「QPS-SAR」

QPS-SAR 6号機ミッションマーク

QPS-SAR 6号機ミッションマーク

現在、すでに2機の衛星が運用され、近く、次のQPS-SAR 6号機「AMATERU-Ⅲ」が打上がる予定です。

先日、嬉しいことにQPS研究所様より素敵なお写真をいただきました。写真に写るQPS-SAR6号機が宇宙に行くと思うとワクワクしますね。

みんなで、壮大な目標に向かって一歩一歩進んでいくQPS研究所のみなさんの挑戦を応援しましょう!ファイト イッパーツ!

現在、すでに2機の衛星が運用され、近く、次のQPS-SAR 6号機「AMATERU-Ⅲ」が打上がる予定です。

先日、嬉しいことにQPS研究所様より素敵なお写真をいただきました。写真に写るQPS-SAR6号機が宇宙に行くと思うとワクワクしますね。

みんなで、壮大な目標に向かって一歩一歩進んでいくQPS研究所のみなさんの挑戦を応援しましょう!ファイト イッパーツ!

【名前の由来】

QPSとは「Q-shu Pioneers of Space」の頭文字。九州宇宙産業の開拓者となること、更には九州の地より日本ならびに世界の宇宙産業の発展に貢献するとの思いが込められている。その名の通り、九州大学での小型人工衛星開発の技術をベースに、国内外で衛星開発やスペースデブリへの取り組みに携わってきたパイオニア的存在である名誉教授陣と若手技術者・実業家が一緒になって、宇宙技術開発を行っている。

WEBサイト:iQPS Inc. (i-qps.net)

Twitter:https://twitter.com/QPS_Inc

【名前の由来】

QPSとは「Q-shu Pioneers of Space」の頭文字。九州宇宙産業の開拓者となること、更には九州の地より日本ならびに世界の宇宙産業の発展に貢献するとの思いが込められている。その名の通り、九州大学での小型人工衛星開発の技術をベースに、国内外で衛星開発やスペースデブリへの取り組みに携わってきたパイオニア的存在である名誉教授陣と若手技術者・実業家が一緒になって、宇宙技術開発を行っている。

WEBサイト:iQPS Inc. (i-qps.net)

Twitter:https://twitter.com/QPS_Inc

2023.04.28

2023.04.28

「NEO 月でくらす展」月面コンビニに

リポビタンの宇宙日本食展示

「NEO 月でくらす展」月面コンビニに

リポビタンの宇宙日本食展示

「NEO 月でくらす展」

月面コンビニにリポビタンの

宇宙日本食展示

「NEO 月でくらす展」

月面コンビニにリポビタンの

宇宙日本食展示

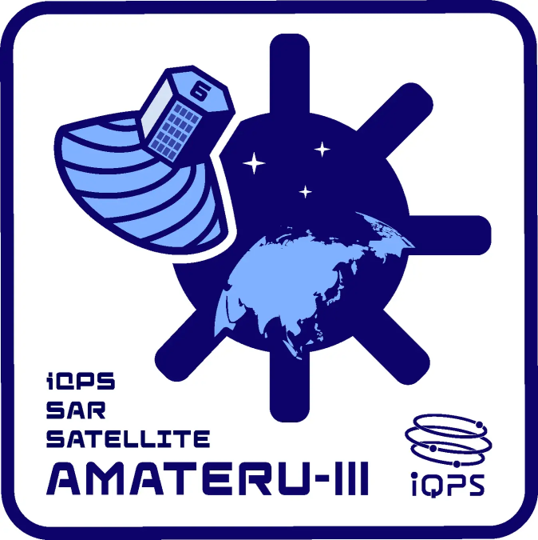

14年ぶりに、日本人宇宙飛行士候補者2名が誕生した2023年。宇宙開発は、月面移住の新時代へと夢が膨らみます。

日本科学未来館(東京・お台場)では、4月28日(金)から9月3日(日)まで、特別展「 NEO 月でくらす展 ~宇宙開発は、月面移住の新時代へ!~ 」が開催されています。

14年ぶりに、日本人宇宙飛行士候補者2名が誕生した2023年。宇宙開発は、月面移住の新時代へと夢が膨らみます。

日本科学未来館(東京・お台場)では、4月28日(金)から9月3日(日)まで、特別展「 NEO 月でくらす展 ~宇宙開発は、月面移住の新時代へ!~ 」が開催されています。

宇宙服の中に入って、記念写真を撮ることができますよ

宇宙服の中に入って、記念写真を撮ることができますよ

この特別展は、月面でのくらしが実現した世界を科学的な知見をもとに描き出しており、見学者は、「月面レポーター」「月面ワーカー」「月面科学者」など月を開拓する仲間になりきって、その「くらし」を体験することができます。

この特別展は、月面でのくらしが実現した世界を科学的な知見をもとに描き出しており、見学者は、「月面レポーター」「月面ワーカー」「月面科学者」など月を開拓する仲間になりきって、その「くらし」を体験することができます。

そして、月面コンビニエリアには、宇宙日本食「リポビタン JELLY FOR SPACE」(宇宙日本食の区分:飲料)の実物展示もあります。この他、月面食堂や月面管制室、月面ラボなどなど、展示と体験が盛りだくさんです。「NEO 月でくらす展」にお越しの際は、ぜひ、リポビタンの宇宙日本食を探してみてください。

そして、月面コンビニエリアには、宇宙日本食「リポビタン JELLY FOR SPACE」(宇宙日本食の区分:飲料)の実物展示もあります。この他、月面食堂や月面管制室、月面ラボなどなど、展示と体験が盛りだくさんです。「NEO 月でくらす展」にお越しの際は、ぜひ、リポビタンの宇宙日本食を探してみてください。

2022年

2022年

2022.12.27

2022.12.27

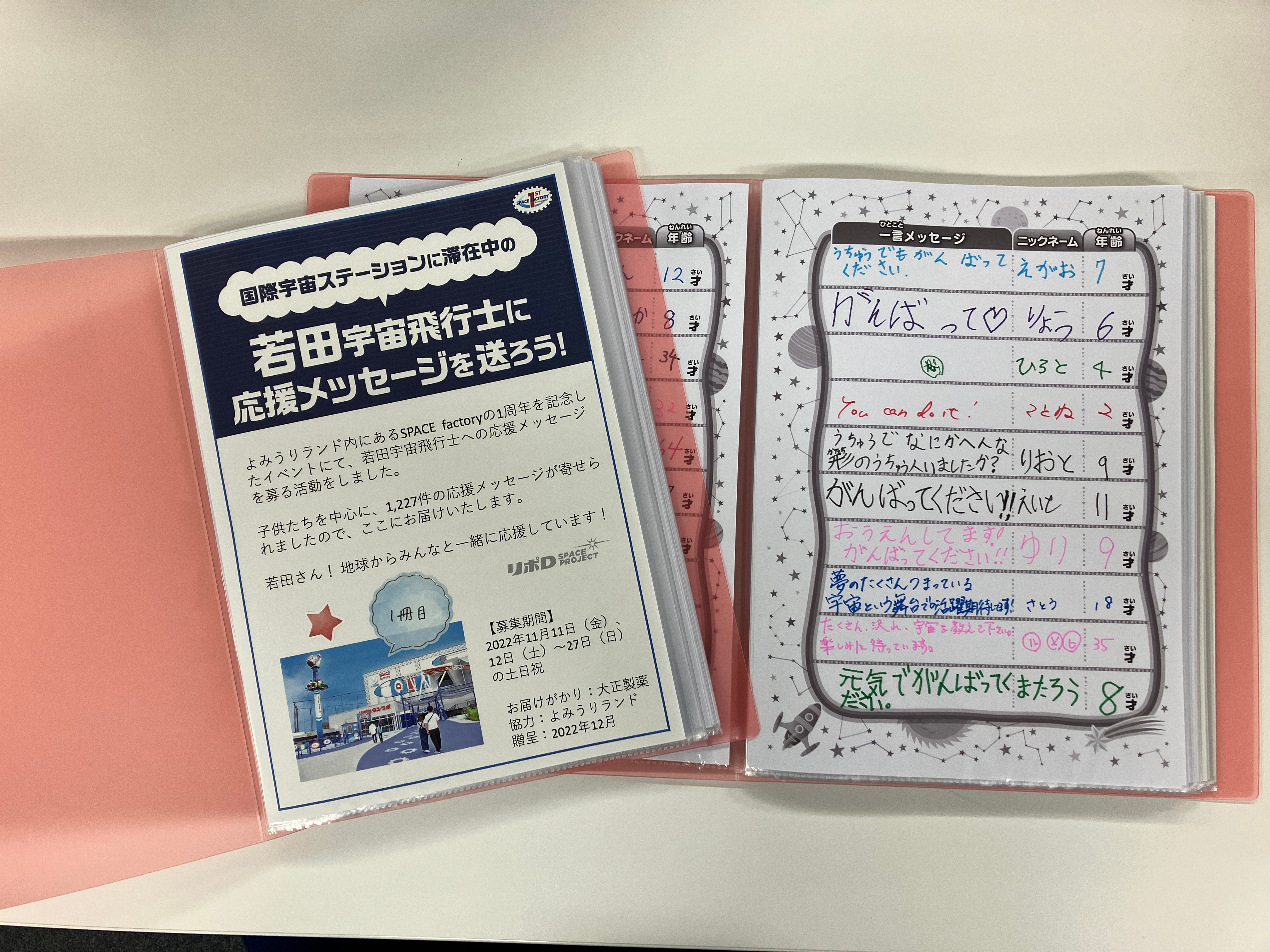

若田宇宙飛行士への応援メッセージ贈呈

若田宇宙飛行士への応援メッセージ贈呈

若田宇宙飛行士への

応援メッセージ贈呈

若田宇宙飛行士への

応援メッセージ贈呈

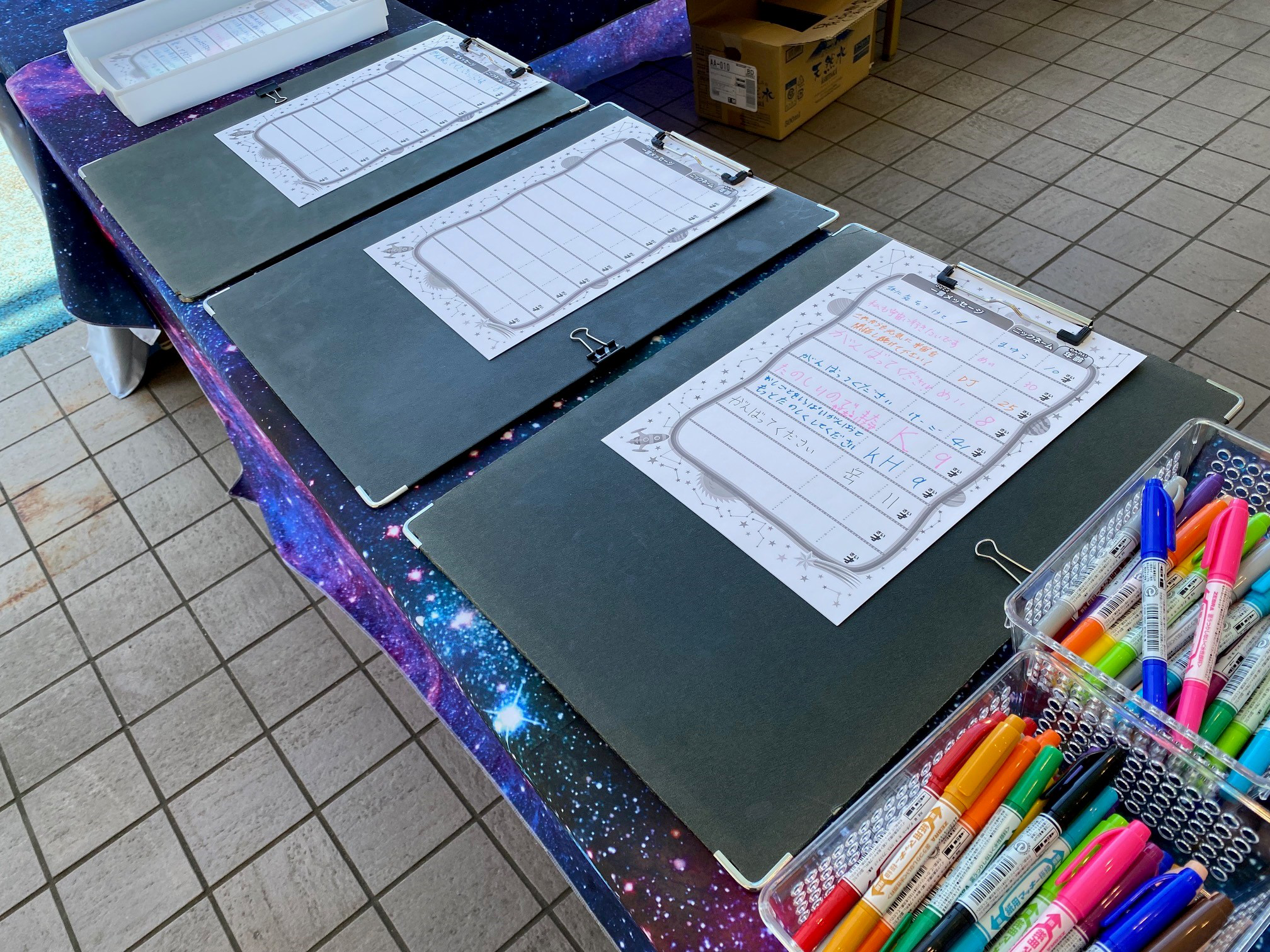

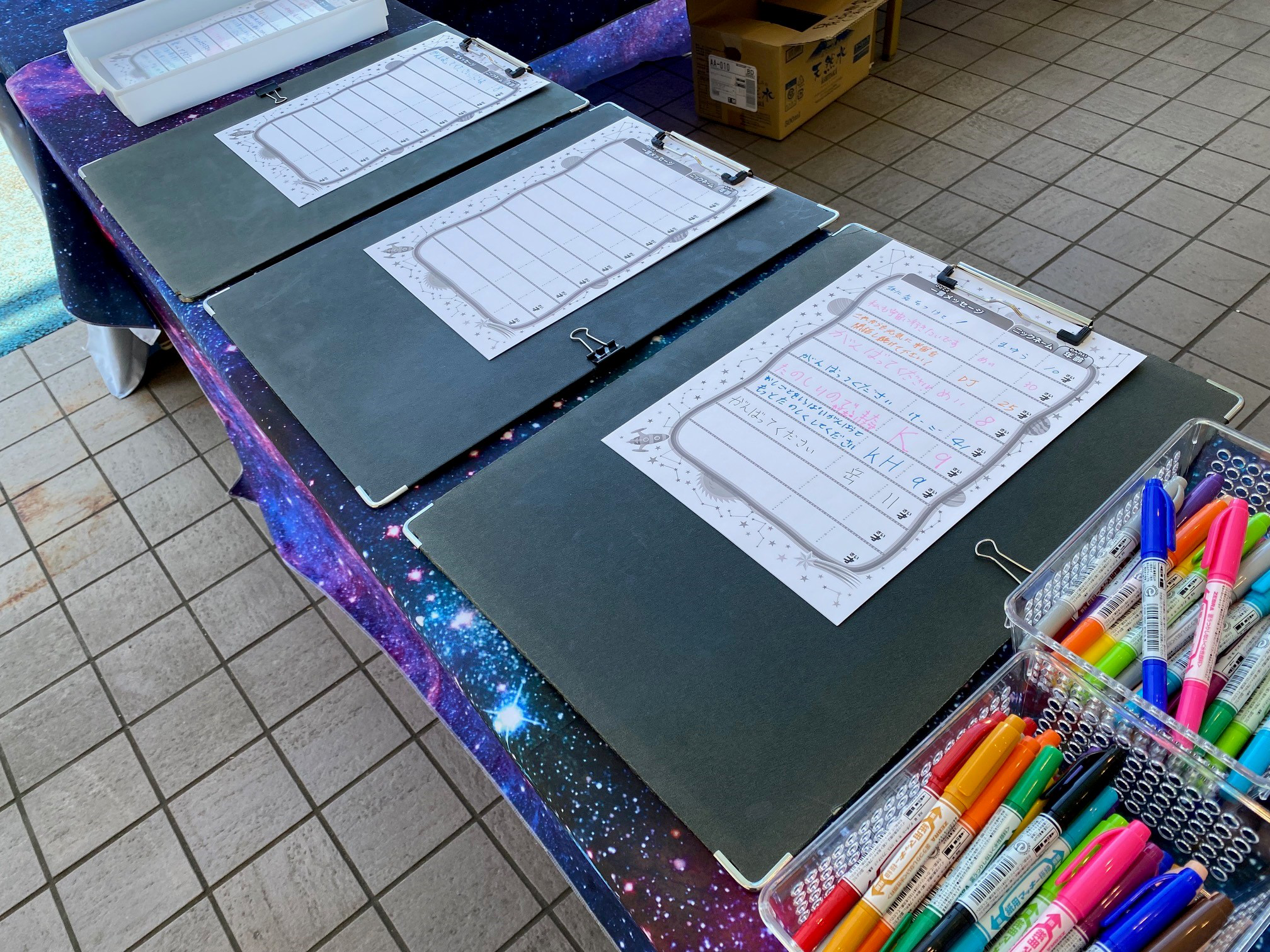

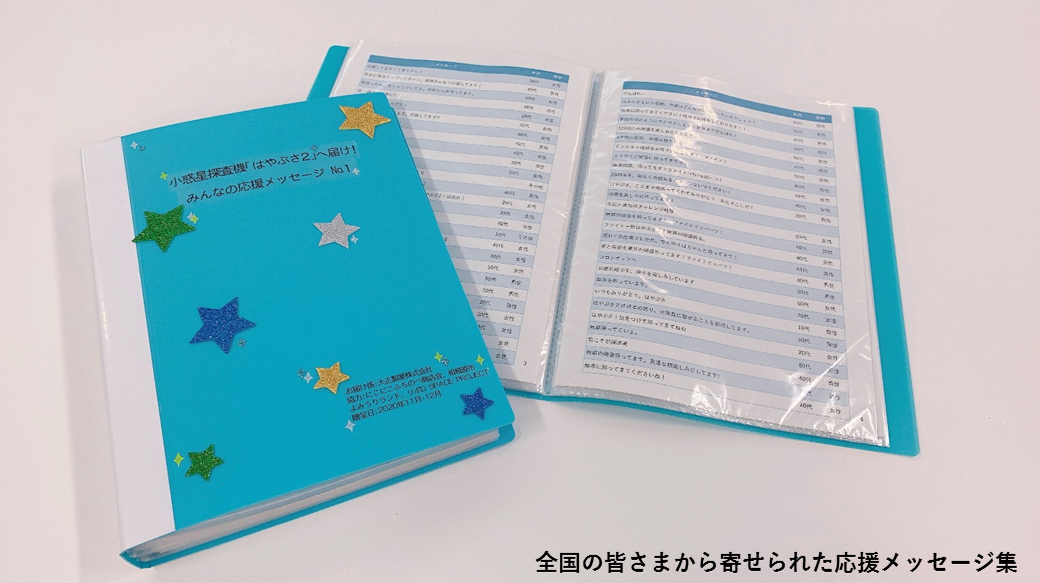

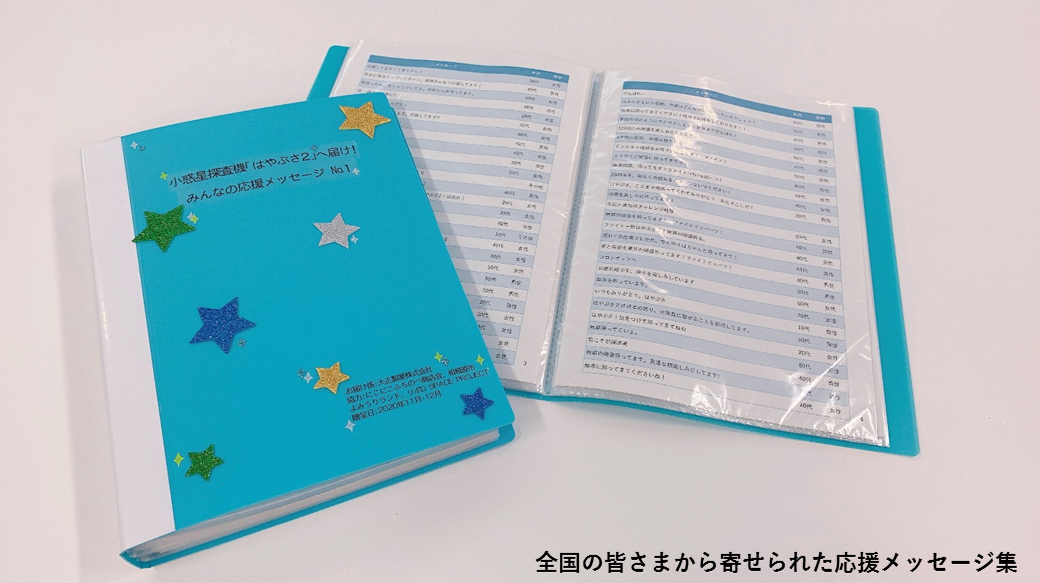

遊園地「よみうりランド」(東京都稲城市)内にあるSPACE factoryの1周年イベントにて、若田宇宙飛行士への応援メッセージを募る活動をしました。SPACE factoryは、リポビタンDと宇宙をテーマにしたアトラクションゾーンです。このエリアで、11月11日から11月27日にかけて、「若田宇宙飛行士に応援メッセージを送ろう!」とご来場者の方々に呼びかけたところ、お子様を中心に1,227件もの応援メッセージが集まりました。

また、大正製薬の社員有志272名からも応援メッセージが寄せられましたので、合わせてファイルとデータにして、JAXAにお届けしました。

若田宇宙飛行士の国際宇宙ステーション長期滞在は、まだまだ続きます。これからも空を見上げて応援しましょう。

遊園地「よみうりランド」(東京都稲城市)内にあるSPACE factoryの1周年イベントにて、若田宇宙飛行士への応援メッセージを募る活動をしました。SPACE factoryは、リポビタンDと宇宙をテーマにしたアトラクションゾーンです。このエリアで、11月11日から11月27日にかけて、「若田宇宙飛行士に応援メッセージを送ろう!」とご来場者の方々に呼びかけたところ、お子様を中心に1,227件もの応援メッセージが集まりました。

また、大正製薬の社員有志272名からも応援メッセージが寄せられましたので、合わせてファイルとデータにして、JAXAにお届けしました。

若田宇宙飛行士の国際宇宙ステーション長期滞在は、まだまだ続きます。これからも空を見上げて応援しましょう。

2022.11.12

2022.11.12

JAXA筑波宇宙センター特別公開2022の開催をリポビタンDで盛り上げる

JAXA筑波宇宙センター特別公開2022の開催をリポビタンDで盛り上げる

JAXA筑波宇宙センター特別公開

2022の開催をリポビタンDで盛り上げる

JAXA筑波宇宙センター特別公開

2022の開催をリポビタンDで盛り上げる

10月・11月は、宇宙関連イベントが各地で多く行われています。リポD SPACE PROJECTも、宇宙開発応援活動の一環として各地のイベントに参加しました。今年は、初めてJAXA筑波宇宙センター特別公開2022にリポビタンDのブースを出展し、開設50周年を迎えた同センターのロゴシールを貼付した特別なボトルを来場された皆さまにご提供しました。

10月・11月は、宇宙関連イベントが各地で多く行われています。リポD SPACE PROJECTも、宇宙開発応援活動の一環として各地のイベントに参加しました。今年は、初めてJAXA筑波宇宙センター特別公開2022にリポビタンDのブースを出展し、開設50周年を迎えた同センターのロゴシールを貼付した特別なボトルを来場された皆さまにご提供しました。

リポビタンD 指定医薬部外品 疲労回復、集中力の維持・改善 15才以上1日1回1本

リポビタンD 指定医薬部外品 疲労回復、集中力の維持・改善 15才以上1日1回1本

リポビタンD 指定医薬部外品

疲労回復、集中力の維持・改善

リポビタンD 指定医薬部外品

疲労回復、集中力の維持・改善

決意を新たにファイト イッパーツ!

決意を新たにファイト イッパーツ!

当日は、ブースにお立ち寄りくださったJAXAが大好きな方々と一緒に宇宙愛を語り、イベント後は、「これからも宇宙開発を目指してがんばる方々の応援を続けていくぞ!」と決意を新たにしました。

祝・筑波宇宙センター開設50周年!

当日は、ブースにお立ち寄りくださったJAXAが大好きな方々と一緒に宇宙愛を語り、イベント後は、「これからも宇宙開発を目指してがんばる方々の応援を続けていくぞ!」と決意を新たにしました。

祝・筑波宇宙センター開設50周年!

2022.10.22

2022.10.22

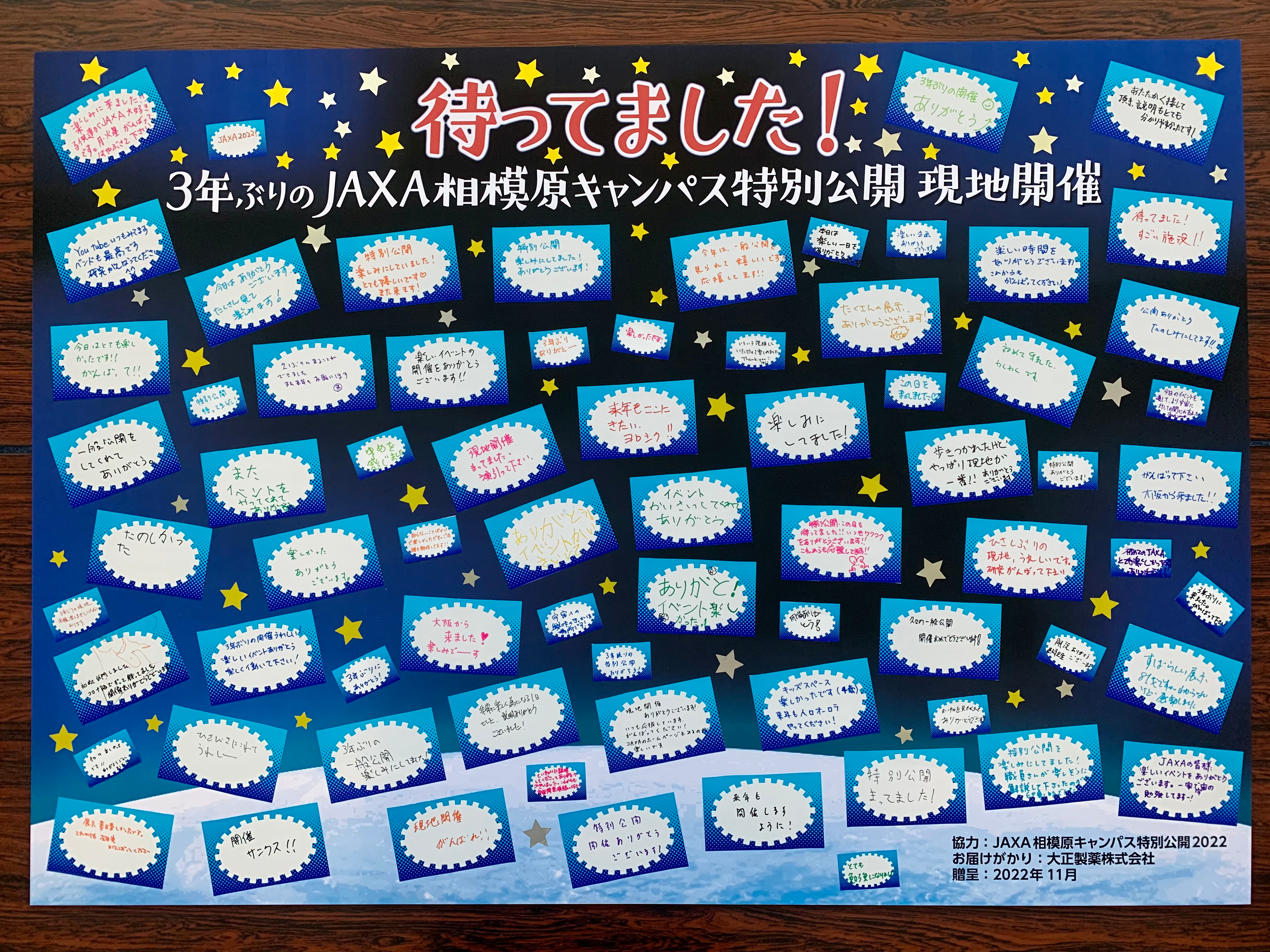

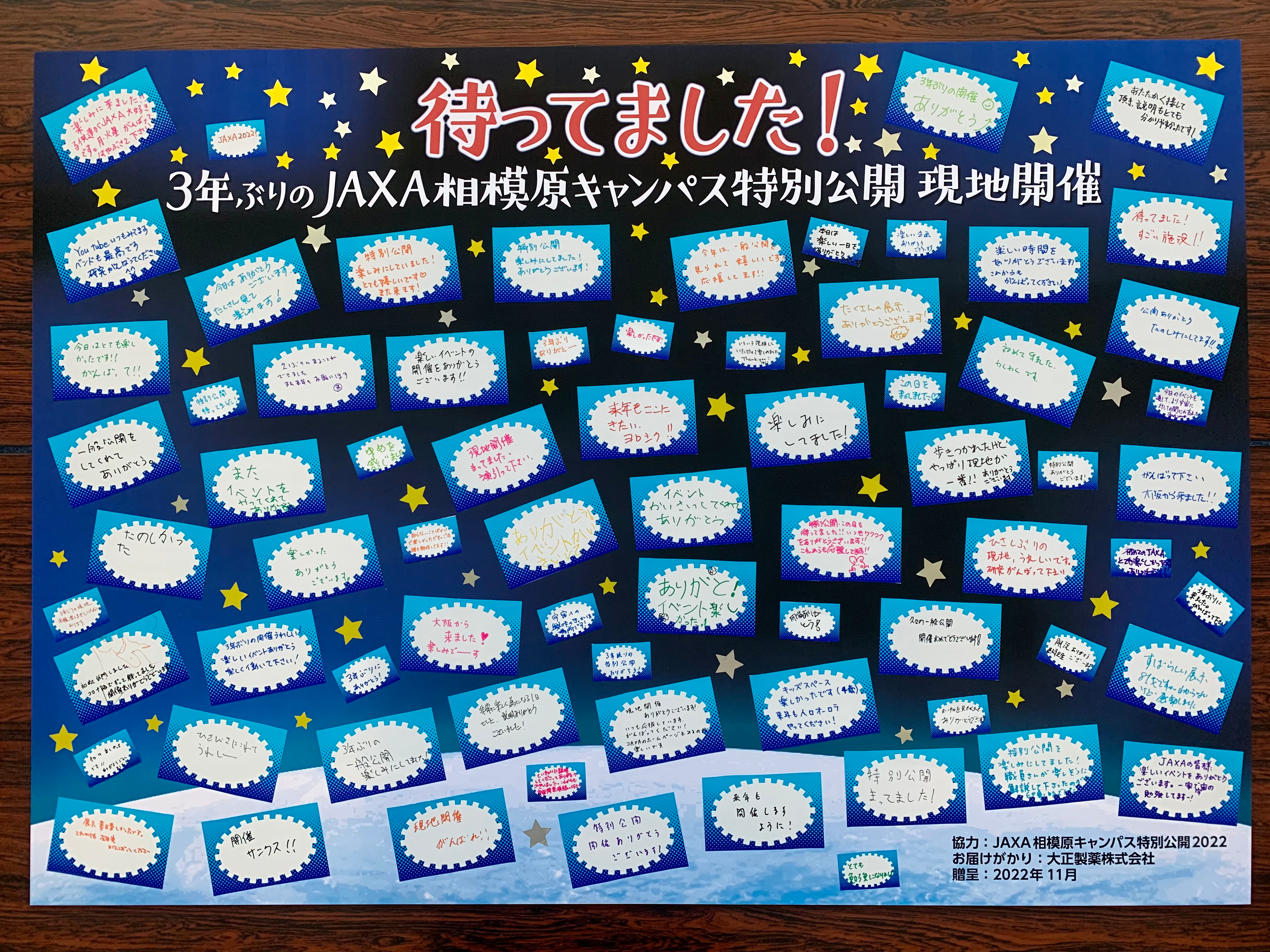

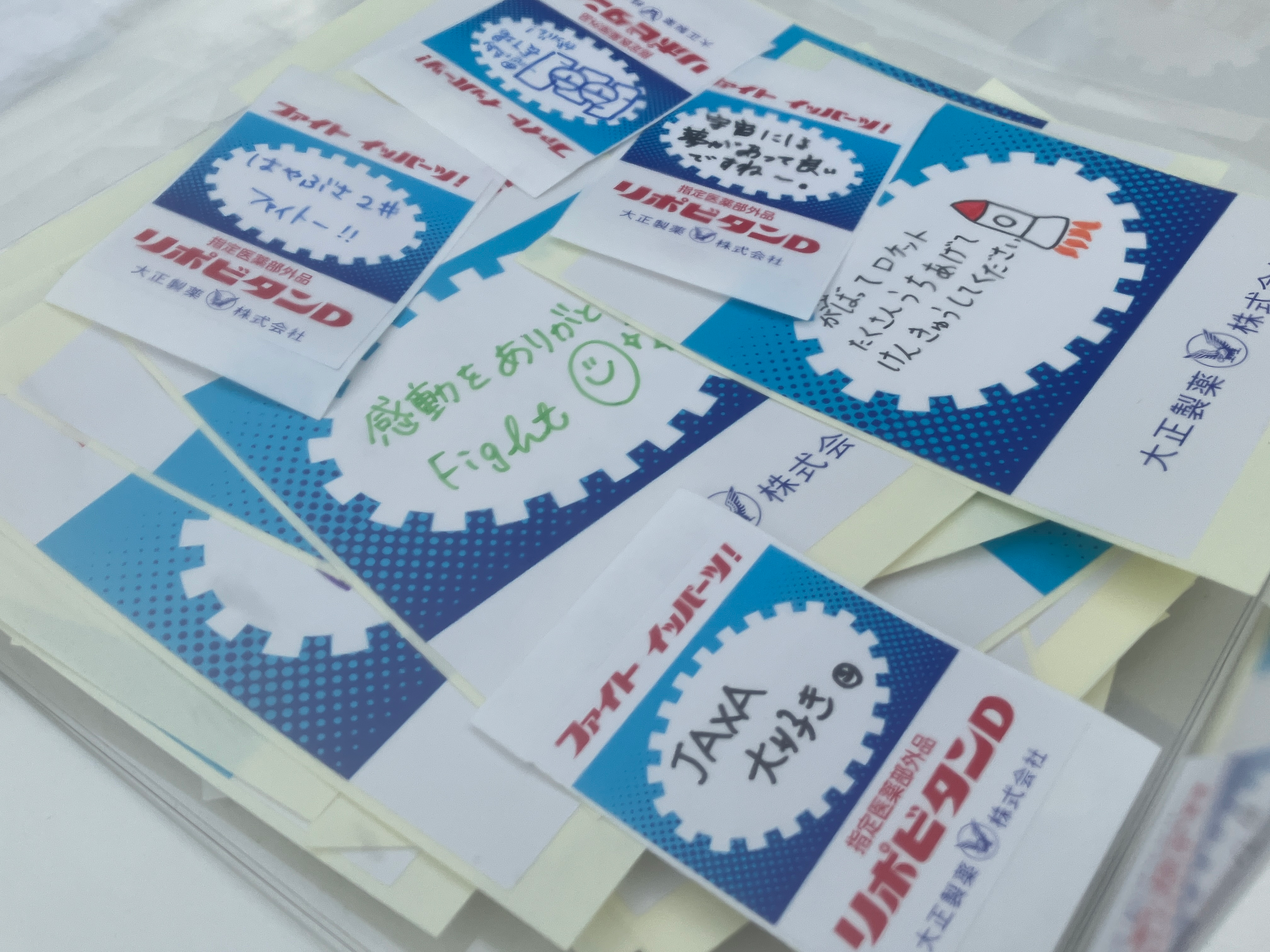

3年ぶりに、JAXA相模原キャンパス特別公開で応援活動実施

3年ぶりに、JAXA相模原キャンパス特別公開で応援活動実施

今年は、待ちに待ったJAXA相模原キャンパス特別公開の現地開催が行われましたね。リポD SPACE PROJECTも3年ぶりに中庭にお邪魔させていただきました。

JAXAが大好きなみなさんも、この日を楽しみに訪れていました。リポビタンDのブースでは、そんな皆さんからJAXAのみなさんに向けた応援メッセージをお預かりしました。その数、なんと、1,374枚!

・特別公開を現地開催してくれたことへの感謝の気持ち

・JAXA大好き!の声

・いつも夢とワクワクをありがとう!

など、たくさんの熱いメッセージが寄せられました。

今年は、待ちに待ったJAXA相模原キャンパス特別公開の現地開催が行われましたね。リポD SPACE PROJECTも3年ぶりに中庭にお邪魔させていただきました。

JAXAが大好きなみなさんも、この日を楽しみに訪れていました。リポビタンDのブースでは、そんな皆さんからJAXAのみなさんに向けた応援メッセージをお預かりしました。その数、なんと、1,374枚!

・特別公開を現地開催してくれたことへの感謝の気持ち

・JAXA大好き!の声

・いつも夢とワクワクをありがとう!

など、たくさんの熱いメッセージが寄せられました。

みなさんの熱いメッセージは、後日、1枚のパネルと2冊のファイルにまとめてJAXA広報ご担当者様にしっかりお届けしました。

そしてもちろん、リポビタンDも来場者のみなさんにご用意しました。今年は、新型コロナウイルスの感染対策もあり、大きな声で「ファイト イッパーツ!」を一緒に叫ぶことができませんでしたが、心ひとつにJAXAのみなさんを応援しました。

みなさんの熱いメッセージは、後日、1枚のパネルと2冊のファイルにまとめてJAXA広報ご担当者様にしっかりお届けしました。

そしてもちろん、リポビタンDも来場者のみなさんにご用意しました。今年は、新型コロナウイルスの感染対策もあり、大きな声で「ファイト イッパーツ!」を一緒に叫ぶことができませんでしたが、心ひとつにJAXAのみなさんを応援しました。

みなさんの熱いメッセージは、後日、1枚のパネルと2冊のファイルにまとめてJAXA広報ご担当者様にしっかりお届けしました。

そしてもちろん、リポビタンDも来場者のみなさんにご用意しました。今年は、新型コロナウイルスの感染対策もあり、大きな声で「ファイト イッパーツ!」を一緒に叫ぶことができませんでしたが、心ひとつにJAXAのみなさんを応援しました。

みなさんの熱いメッセージは、後日、1枚のパネルと2冊のファイルにまとめてJAXA広報ご担当者様にしっかりお届けしました。

そしてもちろん、リポビタンDも来場者のみなさんにご用意しました。今年は、新型コロナウイルスの感染対策もあり、大きな声で「ファイト イッパーツ!」を一緒に叫ぶことができませんでしたが、心ひとつにJAXAのみなさんを応援しました。

リポビタンD 指定医薬部外品 疲労回復、集中力の維持・改善

リポビタンD 指定医薬部外品 疲労回復、集中力の維持・改善

リポビタンD 指定医薬部外品

疲労回復、集中力の維持・改善

リポビタンD 指定医薬部外品

疲労回復、集中力の維持・改善

2022.08.16

2022.08.16

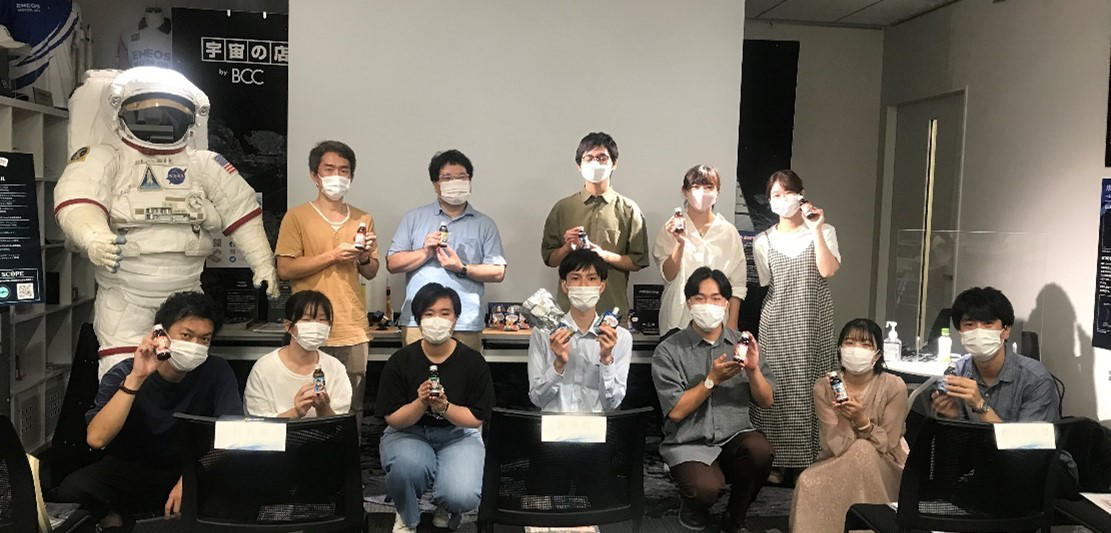

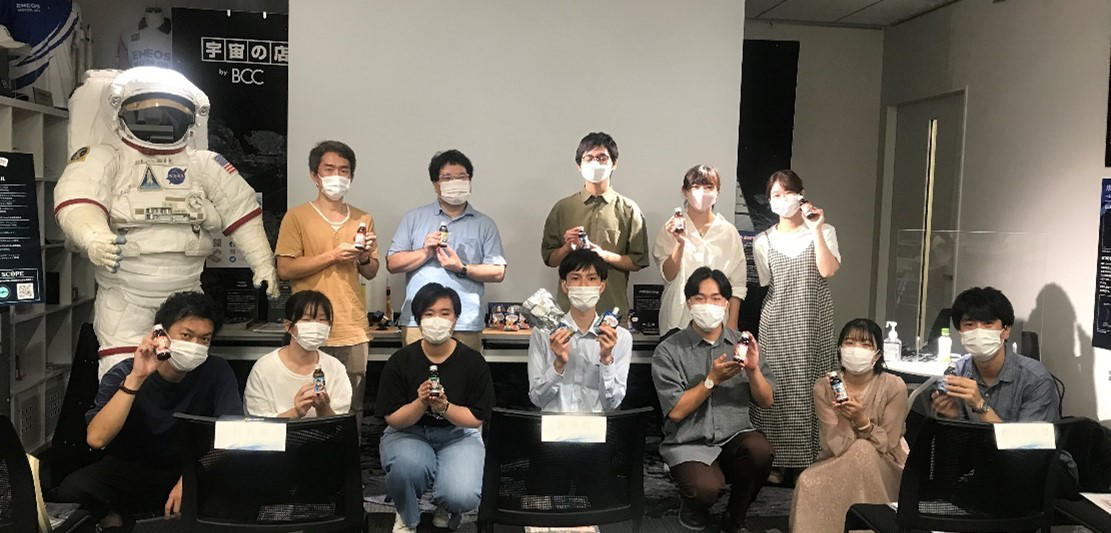

「夏休み 自由研究WEEK」宇宙の店に集結!

講演・交流会イベントで宇宙日本食開発秘話を講演

「夏休み 自由研究WEEK」宇宙の店に集結!

講演・交流会イベントで宇宙日本食開発秘話を講演

「夏休み 自由研究WEEK」

宇宙の店に集結!

講演・交流会イベントで

宇宙日本食開発秘話を講演

「夏休み 自由研究WEEK」

宇宙の店に集結!

講演・交流会イベントで

宇宙日本食開発秘話を講演

宇宙分野をテーマとしたイベント「夏休み 自由研究WEEK」が開催され、学生の方に向けた講演・交流会イベントに出向いて、宇宙日本食「リポビタンJELLY FOR SPACE」(宇宙日本食の区分:飲料)の開発秘話について講演しました。題して、「リポビタン」を宇宙に持っていくには?~製薬会社による宇宙日本食開発秘話~。

宇宙に「リポビタンD」(指定医薬部外品)を届けたい思い、さまざまな壁、製薬会社としての強みと思わぬ落とし穴、難題を乗り越え続けられたのはなぜか。などなど、当社商品開発部の担当者がお話をさせていただきました。(宇宙日本食開発ストーリーは、こちら)

講演会の後は、参加者の方々と交流会の時間をいただきました。「将来、宇宙に関わる仕事がしたい。」という学生の皆さまにとって、この先の選択肢のヒントになるような機会をご提供できていればと願います。今後もこのような活動を通じて、一人でも多くの方々の挑戦を後押しし、宇宙分野の発展を応援できればと思います。

このイベントを主催されたのは、宇宙系団体SCOPE様です。とても素敵な団体ですので、ご紹介します。

【SCOPEとは】

SCOPE = Space Color Projectのことで、「中高生が心の中の望遠鏡(Scope)から将来を見つめる際、宇宙産業(Space)という新しい色(Color)を取り入れてほしい」と考え、活動している団体です。様々な業界の宇宙との関わり方が分かる情報を発信しています。メンバーは宇宙系学生団体で活動経験のある学生や宇宙系企業でインターンをしている学生で構成されています。

宇宙分野をテーマとしたイベント「夏休み 自由研究WEEK」が開催され、学生の方に向けた講演・交流会イベントに出向いて、宇宙日本食「リポビタンJELLY FOR SPACE」(宇宙日本食の区分:飲料)の開発秘話について講演しました。題して、「リポビタン」を宇宙に持っていくには?~製薬会社による宇宙日本食開発秘話~。

宇宙に「リポビタンD」(指定医薬部外品)を届けたい思い、さまざまな壁、製薬会社としての強みと思わぬ落とし穴、難題を乗り越え続けられたのはなぜか。などなど、当社商品開発部の担当者がお話をさせていただきました。(宇宙日本食開発ストーリーは、こちら)

講演会の後は、参加者の方々と交流会の時間をいただきました。「将来、宇宙に関わる仕事がしたい。」という学生の皆さまにとって、この先の選択肢のヒントになるような機会をご提供できていればと願います。今後もこのような活動を通じて、一人でも多くの方々の挑戦を後押しし、宇宙分野の発展を応援できればと思います。

このイベントを主催されたのは、宇宙系団体SCOPE様です。とても素敵な団体ですので、ご紹介します。

【SCOPEとは】

SCOPE = Space Color Projectのことで、「中高生が心の中の望遠鏡(Scope)から将来を見つめる際、宇宙産業(Space)という新しい色(Color)を取り入れてほしい」と考え、活動している団体です。様々な業界の宇宙との関わり方が分かる情報を発信しています。メンバーは宇宙系学生団体で活動経験のある学生や宇宙系企業でインターンをしている学生で構成されています。

リポビタンD 指定医薬部外品 疲労回復、集中力の維持・改善

リポビタンD 指定医薬部外品 疲労回復、集中力の維持・改善

リポビタンD 指定医薬部外品

疲労回復、集中力の維持・改善

リポビタンD 指定医薬部外品

疲労回復、集中力の維持・改善

2022.05.03

2022.05.03

未来のワクワクを発信する

宇宙万博2022を応援!

未来のワクワクを発信する

宇宙万博2022を応援!

大阪万博跡地の「EXPOCITY」にある日本一の高さを誇る観覧車「オオサカホイール」では、3月26日から5月8日まで、宇宙をテーマにした「宇宙万博2022」が開催されました。

このイベントのゴールデンウィーク拡大企画が5月3日に行われ、リポビタンDを先着500名様へ差し上げるなど、イベントの盛り上げに参加しました。

また、会場には、リポD SPACE PROJECTの宇宙開発応援活動の歩みや宇宙日本食誕生までのストーリーなど、パネル展示をしていただきました。足を停めてじっくりと読んでくださったみなさま、ありがとうございました。

これからも、宇宙をテーマしたイベント会場などにお邪魔して、一緒に宇宙分野の挑戦を盛り上げていきたいと思います。

大阪万博跡地の「EXPOCITY」にある日本一の高さを誇る観覧車「オオサカホイール」では、3月26日から5月8日まで、宇宙をテーマにした「宇宙万博2022」が開催されました。

このイベントのゴールデンウィーク拡大企画が5月3日に行われ、リポビタンDを先着500名様へ差し上げるなど、イベントの盛り上げに参加しました。

また、会場には、リポD SPACE PROJECTの宇宙開発応援活動の歩みや宇宙日本食誕生までのストーリーなど、パネル展示をしていただきました。足を停めてじっくりと読んでくださったみなさま、ありがとうございました。

これからも、宇宙をテーマしたイベント会場などにお邪魔して、一緒に宇宙分野の挑戦を盛り上げていきたいと思います。

リポビタンD 指定医薬部外品 疲労回復、集中力の維持・改善 宇宙日本食『リポビタン JELLY FOR SPACE』(区分:飲料)

リポビタンD 指定医薬部外品 疲労回復、集中力の維持・改善 宇宙日本食『リポビタン JELLY FOR SPACE』(区分:飲料)

リポビタンD 指定医薬部外品 疲労回復、集中力の維持・改善

宇宙日本食『リポビタン JELLY FOR SPACE』(区分:飲料)

リポビタンD 指定医薬部外品 疲労回復、集中力の維持・改善

宇宙日本食『リポビタン JELLY FOR SPACE』(区分:飲料)

2022.3.2

2022.3.2

「おおいたそらはく」にリポD SPACE PROJECTブース出展

「おおいたそらはく」にリポD SPACE PROJECTブース出展

大分県の別府ビーコンプラザで2月26日(土)、27日(日)、第33回宇宙技術および科学の国際シンポジウム(ISTS)大分別府大会開幕前のイベントとして「おおいたそらはく」が 開催されました。

国際シンポジウムはオンライン開催となりましたが、宇宙について深く、広く知っていただこうと、大分県と関係者の皆さまで感染対策を図りながら、イベントを実施しました。

イベント会場では、宇宙探査機や人工衛星の模型展示、VRで月面を体験できるコーナーをはじめ、JAXA現役宇宙飛行士大西卓哉さんの基調講演や、宇宙飛行士山崎直子さんが 参加する映画をテーマにした県民座談会なども行われていました。

大分県の別府ビーコンプラザで2月26日(土)、27日(日)、第33回宇宙技術および科学の国際シンポジウム(ISTS)大分別府大会開幕前のイベントとして「おおいたそらはく」が 開催されました。

国際シンポジウムはオンライン開催となりましたが、宇宙について深く、広く知っていただこうと、大分県と関係者の皆さまで感染対策を図りながら、イベントを実施しました。

イベント会場では、宇宙探査機や人工衛星の模型展示、VRで月面を体験できるコーナーをはじめ、JAXA現役宇宙飛行士大西卓哉さんの基調講演や、宇宙飛行士山崎直子さんが 参加する映画をテーマにした県民座談会なども行われていました。

大分県の別府ビーコンプラザで2月26日(土)、27日(日)、第33回宇宙技術および科学の国際シンポジウム(ISTS)大分別府大会開幕前のイベントとして「おおいたそらはく」が 開催されました。

国際シンポジウムはオンライン開催となりましたが、宇宙について深く、広く知っていただこうと、大分県と関係者の皆さまで感染対策を図りながら、イベントを実施しました。

イベント会場では、宇宙探査機や人工衛星の模型展示、VRで月面を体験できるコーナーをはじめ、JAXA現役宇宙飛行士大西卓哉さんの基調講演や、宇宙飛行士山崎直子さんが 参加する映画をテーマにした県民座談会なども行われていました。

大分県の別府ビーコンプラザで2月26日(土)、27日(日)、第33回宇宙技術および科学の国際シンポジウム(ISTS)大分別府大会開幕前のイベントとして「おおいたそらはく」が 開催されました。

国際シンポジウムはオンライン開催となりましたが、宇宙について深く、広く知っていただこうと、大分県と関係者の皆さまで感染対策を図りながら、イベントを実施しました。

イベント会場では、宇宙探査機や人工衛星の模型展示、VRで月面を体験できるコーナーをはじめ、JAXA現役宇宙飛行士大西卓哉さんの基調講演や、宇宙飛行士山崎直子さんが 参加する映画をテーマにした県民座談会なども行われていました。

2021年

2021年

2021.12.23

2021.12.23

インターステラテクノロジズの皆さまへファイトをお届け!

インターステラテクノロジズの皆さまへファイトをお届け!

インターステラテクノロジズの皆さまとの出会いは、2021年9月10~12日に行われた北海道日本ハムファイターズのイベント(アンビシャスシリーズ)でした。 そのイベントではインターステラテクノロジズが実際に打ち上げるロケットと同スケールのロケットレプリカが展示されており、そのロケットに「リポビタンD」のロゴを 印字していただきました。リポビタンDが宇宙に行って、宇宙で活動する方々を応援したいという私たちの夢が叶ったかのような気分になれた貴重な時間でした。

インターステラテクノロジズの皆さまとの出会いは、2021年9月10~12日に行われた北海道日本ハムファイターズのイベント(アンビシャスシリーズ)でした。 そのイベントではインターステラテクノロジズが実際に打ち上げるロケットと同スケールのロケットレプリカが展示されており、そのロケットに「リポビタンD」のロゴを 印字していただきました。リポビタンDが宇宙に行って、宇宙で活動する方々を応援したいという私たちの夢が叶ったかのような気分になれた貴重な時間でした。

後日、お話しする機会があった際には、お互いの宇宙への想いに共感することが多く、とても嬉しく感じました。私たちが驚いたエピソードは、MOMO初号機の打ち上げの 現場にたくさんのリポビタンDの空き瓶があったことです。打ち上げ後はその場に倒れるくらい疲労困憊の状態だったそうです。

後日、お話しする機会があった際には、お互いの宇宙への想いに共感することが多く、とても嬉しく感じました。私たちが驚いたエピソードは、MOMO初号機の打ち上げの 現場にたくさんのリポビタンDの空き瓶があったことです。打ち上げ後はその場に倒れるくらい疲労困憊の状態だったそうです。

そんなご縁からこの度、リポビタンDと一緒にファイトをお届けさせていただきました。

これからますます注目を浴びてくる民間宇宙産業の皆様をこれからも応援します。

ファイト イッパーツ!

そんなご縁からこの度、リポビタンDと一緒にファイトをお届けさせていただきました。

これからますます注目を浴びてくる民間宇宙産業の皆様をこれからも応援します。

ファイト イッパーツ!

2021.11.12

2021.11.12

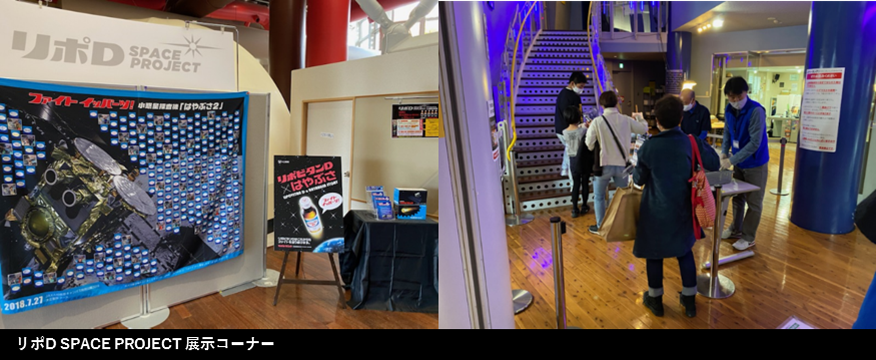

よみうりランド「グッジョバ!!」にSPACE factoryオープン

よみうりランド「グッジョバ!!」にSPACE factoryオープン

遊園地よみうりランド(東京都)の「グッジョバ!!」エリアに、リポビタンDをテーマとした新アトラクションゾーン「SPACE factory(スペースファクトリー)」 が11月12日にオープンしました。

「グッジョバ!!」は、日本のモノづくりの素晴らしさを体験できる遊園地施設として様々な産業の企業とコラボレーションをしています。新たに誕生した「SPACE factory」 では、大正製薬協賛のもと、リポビタンDをテーマにしたアトラクションやお薬づくりの疑似体験ができるワークショップを通じて、楽しい思い出と元気をお届けします。

「SPACE factory」の位置は、園内の遠くからでも、乗り物の最上部に置かれた巨大なリポビタンDのモニュメントで確認できます。また、宇宙旅行が体感できる乗り物 「リポビタンロケット☆ルナ」の外壁には、大きなロケットの絵が描かれていて、近未来の宇宙開発を感じるようなワクワクするエリアになっています。

遊園地よみうりランド(東京都)の「グッジョバ!!」エリアに、リポビタンDをテーマとした新アトラクションゾーン「SPACE factory(スペースファクトリー)」 が11月12日にオープンしました。

「グッジョバ!!」は、日本のモノづくりの素晴らしさを体験できる遊園地施設として様々な産業の企業とコラボレーションをしています。新たに誕生した「SPACE factory」 では、大正製薬協賛のもと、リポビタンDをテーマにしたアトラクションやお薬づくりの疑似体験ができるワークショップを通じて、楽しい思い出と元気をお届けします。

「SPACE factory」の位置は、園内の遠くからでも、乗り物の最上部に置かれた巨大なリポビタンDのモニュメントで確認できます。また、宇宙旅行が体感できる乗り物 「リポビタンロケット☆ルナ」の外壁には、大きなロケットの絵が描かれていて、近未来の宇宙開発を感じるようなワクワクするエリアになっています。

◆日本初!アトラクション「リポビタンロケット☆ルナ」◆

座席が前後左右に揺れる吊り下げ型コースター。写真向かって左:アトラクション入口、右:屋外に飛び出すコースターレール。

写真向かって左:アトラクション入口、右:屋外に飛び出すコースターレール。

リポビタンDの製造工場を潜り抜けて外に飛び出すコースター!屋内に戻ったら、宇宙旅行の始まりだ~。

◆日本初!アトラクション「リポビタンロケット☆ルナ」◆

座席が前後左右に揺れる吊り下げ型コースター。写真向かって左:アトラクション入口、右:屋外に飛び出すコースターレール。

写真向かって左:アトラクション入口、右:屋外に飛び出すコースターレール。

リポビタンDの製造工場を潜り抜けて外に飛び出すコースター!屋内に戻ったら、宇宙旅行の始まりだ~。

◆ワークショップ「リポビタンラボ~リポ博士とヒミツの研究~」◆

お薬に見立てたラムネ菓子(食品)を作るワークショップ。錠剤を作る機械を使って、リポビタンD風味のラムネ菓子とお好きな風味のラムネの2種類が作れる。

写真向かって左:リポビタンラボ入口、右:お薬づくりの疑似体験ができる室内の様子

◆ワークショップ「リポビタンラボ~リポ博士とヒミツの研究~」◆

お薬に見立てたラムネ菓子(食品)を作るワークショップ。錠剤を作る機械を使って、リポビタンD風味のラムネ菓子とお好きな風味のラムネの2種類が作れる。

写真向かって左:リポビタンラボ入口、右:お薬づくりの疑似体験ができる室内の様子

◆日本初!アトラクション「ファイト イッパーツ!」◆

アップダウンを繰り返しながら座席が水平回転。先端のリポビタンDのモニュメントからは、水しぶきが!!※水しぶきは時期によって行わない場合がございます。

◆日本初!アトラクション「ファイト イッパーツ!」◆

アップダウンを繰り返しながら座席が水平回転。先端のリポビタンDのモニュメントからは、水しぶきが!!※水しぶきは時期によって行わない場合がございます。

◆Gjショップ◆

よみうりランドのお土産店Gjショップには、「SPACE factory」コーナーも設置。リポビタンDとグッジョバ!!のコラボ商品だけでなく、宇宙グッズもたくさん あって見ているだけでも楽しくなります。

現在、リポビタンDは、「宇宙開発を目指してがんばる人々を応援する活動」をしています。

今年は、13年ぶりに日本人宇宙飛行士の一般公募が開始されます。 次に選ばれる宇宙飛行士は、月へその先へと新しい宇宙開発のステージでの活躍が期待されています。そのような時代に向けて活躍する子供たちに、この「SPACE factory」 での体験を通じて、未来を創造する楽しさや挑戦することの面白さを感じてもらえたらと思います。

よみうりランド「グッジョバ!!」で、皆さまのお越しをお待ちしています。

◆Gjショップ◆

よみうりランドのお土産店Gjショップには、「SPACE factory」コーナーも設置。リポビタンDとグッジョバ!!のコラボ商品だけでなく、宇宙グッズもたくさん あって見ているだけでも楽しくなります。

現在、リポビタンDは、「宇宙開発を目指してがんばる人々を応援する活動」をしています。

今年は、13年ぶりに日本人宇宙飛行士の一般公募が開始されます。 次に選ばれる宇宙飛行士は、月へその先へと新しい宇宙開発のステージでの活躍が期待されています。そのような時代に向けて活躍する子供たちに、この「SPACE factory」 での体験を通じて、未来を創造する楽しさや挑戦することの面白さを感じてもらえたらと思います。

よみうりランド「グッジョバ!!」で、皆さまのお越しをお待ちしています。

2021.09.30

2021.09.30

GOGO!イプシロンロケット5号機!打上げ成功祈願!

全国からの応援メッセージをお届け!

GOGO!イプシロンロケット5号機!打上げ成功祈願!

全国からの応援メッセージをお届け!

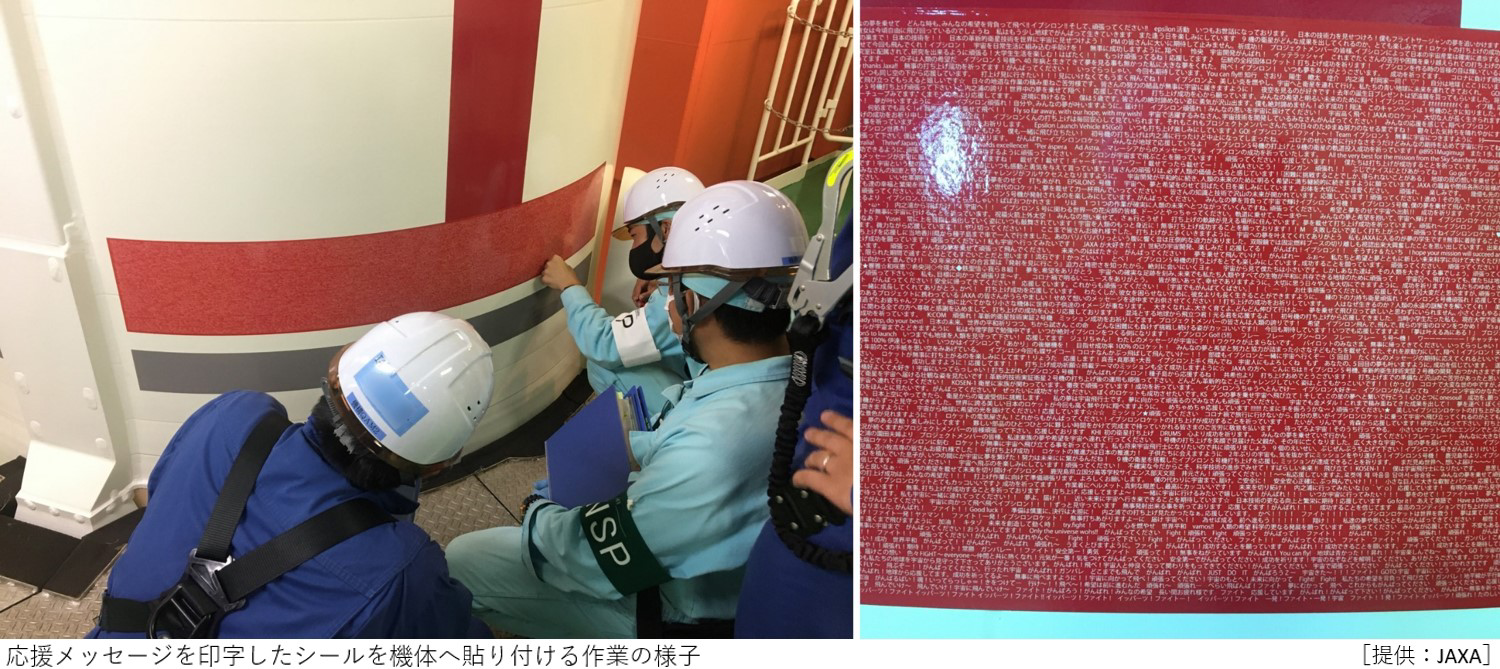

イプシロンロケットをご存じですか?イプシロンロケットとは、これまで特別だった宇宙の敷居を下げ、 誰もが積極的に宇宙を使える時代の実現を目指した固形燃料ロケットです。

5号機では、9つの衛星を載せ、民間企業や大学などから公募で選ばれた技術やアイデアについて合わせて14の実験が行われます。

リポD SPACE PROJECTでは、JAXAイプシロンロケットプロジェクトチームの皆さまに、全国から集まった974件の応援メッセージをお届けしました。

メッセージは、「リポD SPACE PROJECT」のHP内に特設サイトを開設して募集した他、学校法人 柳商学園 柳川高等学校の生徒の皆様からもお寄せいただきました。

お預かりしたメッセージは、贈呈後、イプシロンロケット5号機の機体デザインの一部に印字していただきました。

イプシロンロケットをご存じですか?イプシロンロケットとは、これまで特別だった宇宙の敷居を下げ、 誰もが積極的に宇宙を使える時代の実現を目指した固形燃料ロケットです。

5号機では、9つの衛星を載せ、民間企業や大学などから公募で選ばれた技術やアイデアについて合わせて14の実験が行われます。

リポD SPACE PROJECTでは、JAXAイプシロンロケットプロジェクトチームの皆さまに、全国から集まった974件の応援メッセージをお届けしました。

メッセージは、「リポD SPACE PROJECT」のHP内に特設サイトを開設して募集した他、学校法人 柳商学園 柳川高等学校の生徒の皆様からもお寄せいただきました。

お預かりしたメッセージは、贈呈後、イプシロンロケット5号機の機体デザインの一部に印字していただきました。

応援の声を力に、イプシロンロケット5号機は内之浦宇宙空間観測所から飛び立ちます。

打ち上げは10月7日(木)に再設定。みんなで応援しましょう。

ファイト イッパーツ!

taisho movie(YouTube)

JAXA イプシロンロケット井元隆行プロジェクトマネージャより、 応援メッセージを寄せてくださった皆様への動画メッセージ(提供JAXA)

応援の声を力に、イプシロンロケット5号機は内之浦宇宙空間観測所から飛び立ちます。

打ち上げは10月7日(木)に再設定。みんなで応援しましょう。

ファイト イッパーツ!

taisho movie(YouTube)

JAXA イプシロンロケット井元隆行プロジェクトマネージャより、 応援メッセージを寄せてくださった皆様への動画メッセージ(提供JAXA)

2021.08.27

2021.08.27

誰もが宇宙に行ける時代を想像し、実現したいミライを創造しよう!

誰もが宇宙に行ける時代を想像し、実現したいミライを創造しよう!

JAXA、慶應義塾大学 大学院システムデザイン・マネジメント研究科共催、大正製薬協賛のもと 「未来創造ワークショップ&星出宇宙飛行士とのISSリアルタイム交信イベント」が8月24日(火)・27日(金)、オンラインにて開催されました。

未来創造ワークショップでは、小学5、6年生の子どもたちがチームに分かれて「宇宙で実現したいこと」について意見を出し合いました。 JAXA宇宙飛行士選抜試験ファイナリストの内山崇氏、慶應義塾大学 神武直彦教授からは、宇宙の知識や考え方についてのアドバイスがされ、 子供たちの創造を後押ししました。ワークショップのゴールとして、チームで描いた宇宙で実現したい未来について、寸劇を行いました。

リポD SPACE PROJECTからは、ラベルシールに自分たちの夢を書いて、 リポビタンDキッズに貼り付けるマイボトル制作の場をご提供し、 子供たちに世界にひとつだけのマイボトルを作っていただきました。

JAXA、慶應義塾大学 大学院システムデザイン・マネジメント研究科共催、大正製薬協賛のもと 「未来創造ワークショップ&星出宇宙飛行士とのISSリアルタイム交信イベント」が8月24日(火)・27日(金)、オンラインにて開催されました。

未来創造ワークショップでは、小学5、6年生の子どもたちがチームに分かれて「宇宙で実現したいこと」について意見を出し合いました。 JAXA宇宙飛行士選抜試験ファイナリストの内山崇氏、慶應義塾大学 神武直彦教授からは、宇宙の知識や考え方についてのアドバイスがされ、 子供たちの創造を後押ししました。ワークショップのゴールとして、チームで描いた宇宙で実現したい未来について、寸劇を行いました。

リポD SPACE PROJECTからは、ラベルシールに自分たちの夢を書いて、 リポビタンDキッズに貼り付けるマイボトル制作の場をご提供し、 子供たちに世界にひとつだけのマイボトルを作っていただきました。

クライマックスは27日(金)の夜、国際宇宙ステーションにいるJAXA星出彰彦宇宙飛行士とのリアルタイム交信が行われ、 星出宇宙飛行士への質問コーナーでは、子どもたちは緊張しながらもワクワクとした表情を見せてくれました。

クライマックスは27日(金)の夜、国際宇宙ステーションにいるJAXA星出彰彦宇宙飛行士とのリアルタイム交信が行われ、 星出宇宙飛行士への質問コーナーでは、子どもたちは緊張しながらもワクワクとした表情を見せてくれました。

リポD SPACE PROJECTは、これからも宇宙をめざして頑張るすべての人々を応援してまいります。

JAXAイベントライブ配信専用チャンネル(YouTube)

【ISSリアルタイム交信】ミライの宇宙を創造しよう!ISSリアルタイム交信

taisho movie(YouTube)

ワークショップダイジェスト映像

リポD SPACE PROJECTは、これからも宇宙をめざして頑張るすべての人々を応援してまいります。

JAXAイベントライブ配信専用チャンネル(YouTube)

【ISSリアルタイム交信】ミライの宇宙を創造しよう!ISSリアルタイム交信

taisho movie(YouTube)

ワークショップダイジェスト映像

2021.07.02

2021.07.02

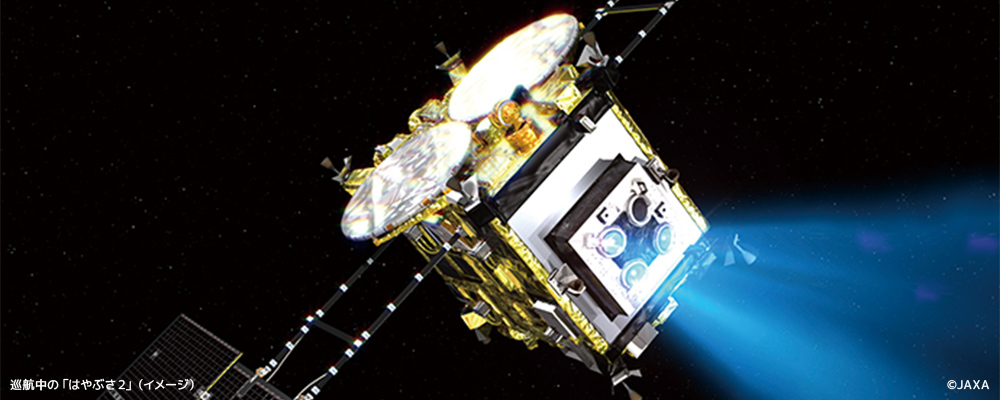

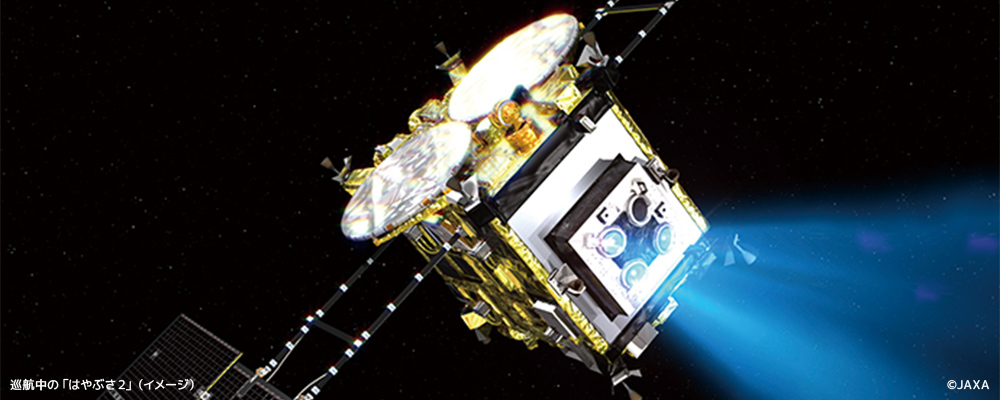

小惑星探査機「はやぶさ2」初期分析プロジェクト本格始動!

化学分析チーム 堀場製作所の皆さまにファイトの差し入れ

小惑星探査機「はやぶさ2」初期分析プロジェクト本格始動!

化学分析チーム 堀場製作所の皆さまにファイトの差し入れ

小惑星探査機「はやぶさ2」が6年かけて持ち帰った小惑星リュウグウの試料の粒子分析が6月より本格的に開始されました。

初期分析チームは6つのチームで構成され、太陽系の起源と進化、地球の海や生命の原材料物質に関する成果が期待されています。

リポD SPACE PROJECTでは、応援活動の一環として、初期分析プロジェクトに参画されている堀場製作所でサービス事業を担う堀場テクノサービス様にリポビタンDの差し入れをいたしました。

分析は、技術力だけではなく、集中力、そして忍耐力が求められるとのこと。

「ファイトの差し入れが届いたその日は、日々緊張感で張りつめた研究室が、非常に和やかな雰囲気となり心が休まる思いがしました」と嬉しいメッセージをいただきました。

今後の新たな発見に注目しながら、初期分析に関わるみなさんを応援していきたいと思います。

■堀場製作所様 特設サイト「はかる技術で太陽系と生命の起源に迫る!」

トピックス02 にてご紹介いただきました。ぜひ、こちらもご覧ください。

小惑星探査機「はやぶさ2」が6年かけて持ち帰った小惑星リュウグウの試料の粒子分析が6月より本格的に開始されました。

初期分析チームは6つのチームで構成され、太陽系の起源と進化、地球の海や生命の原材料物質に関する成果が期待されています。

リポD SPACE PROJECTでは、応援活動の一環として、初期分析プロジェクトに参画されている堀場製作所でサービス事業を担う堀場テクノサービス様にリポビタンDの差し入れをいたしました。

分析は、技術力だけではなく、集中力、そして忍耐力が求められるとのこと。

「ファイトの差し入れが届いたその日は、日々緊張感で張りつめた研究室が、非常に和やかな雰囲気となり心が休まる思いがしました」と嬉しいメッセージをいただきました。

今後の新たな発見に注目しながら、初期分析に関わるみなさんを応援していきたいと思います。

■堀場製作所様 特設サイト「はかる技術で太陽系と生命の起源に迫る!」

トピックス02 にてご紹介いただきました。ぜひ、こちらもご覧ください。

2021.02.02

2021.02.02

はやぶさ2」を支えている関連企業様へファイトの差し入れ!

はやぶさ2」を支えている関連企業様へファイトの差し入れ!

小惑星探査機「はやぶさ2」が地球帰還ミッションの完遂を達成した後、その成功を支えた日本の技術が注目されました。 リポD SPACE PROJECTでは、「はやぶさ2」を支えている関連会社様へリポビタンDの差し入れ活動を行っています。

今回ご紹介させていただくのは、「はやぶさ2」の本体にさまざまな機材を取り付けるために使う特殊ねじを製造されたキットセイコー様です。

差し入れ活動を大変喜んでいただき、「はやぶさボトルを見て、テンションが上がりました!」、 「このような応援企画、ものつくりをしている身として大変嬉しい」というメッセージと共に素敵なお写真をいただきました。

この活動を通じて、応援している私たちが逆にファイトをいただき、俄然やる気が湧きます。

「はやぶさ2」は、300社ほどが関わる日本の技術の塊のようなものです。

この日本の最先端技術を支えていらっしゃる部品メーカー様に、これからもファイトをお届けしていきたいと思います。

小惑星探査機「はやぶさ2」が地球帰還ミッションの完遂を達成した後、その成功を支えた日本の技術が注目されました。 リポD SPACE PROJECTでは、「はやぶさ2」を支えている関連会社様へリポビタンDの差し入れ活動を行っています。

今回ご紹介させていただくのは、「はやぶさ2」の本体にさまざまな機材を取り付けるために使う特殊ねじを製造されたキットセイコー様です。

差し入れ活動を大変喜んでいただき、「はやぶさボトルを見て、テンションが上がりました!」、 「このような応援企画、ものつくりをしている身として大変嬉しい」というメッセージと共に素敵なお写真をいただきました。

この活動を通じて、応援している私たちが逆にファイトをいただき、俄然やる気が湧きます。

「はやぶさ2」は、300社ほどが関わる日本の技術の塊のようなものです。

この日本の最先端技術を支えていらっしゃる部品メーカー様に、これからもファイトをお届けしていきたいと思います。

2020.12.03

2020.12.03

はやぶさ2プロジェクトチームに応援メッセージをお届け

はやぶさ2プロジェクトチームに応援メッセージをお届け

小惑星探査機「はやぶさ2」の地球帰還ミッションに向けて全国から集まった、1,792名の応援メッセージをJAXA「はやぶさ2」プロジェクトチームにお届けしました。 「はやぶさ2」6年間の旅路の間、この応援メッセージの活動は今回で7回目となりました。

ミッションの山場に向けた今回の応援メッセージは、リポビタンDブランドサイト「リポD SPACE PROJECT」内に設置した応援特設サイトで募集したほか、 相模原市・にこにこ星ふちのべ商店会様(相模原市中央区)・遊園地よみうりランド様ご協力のもと、各会場で募ったメッセージをお預かりしたものです。

また、横断幕には、それら全国より寄せられたメッセージのほか、これまで「はやぶさ2」の応援の輪を広げる活動をご一緒いただきました自治体や科学館のスタッフの皆様のお写真やメッセージも掲載しました。

全国の皆様から寄せられた応援の声を確かにお届けいたしましたので、ご報告します。

~この応援横断幕を背に、JAXAはやぶさ2プロジェクトの津田雄一プロジェクトマネージャと吉川 真ミッションマネージャからもメッセージをいただきました~(提供:JAXA)

津田 雄一プロジェクトマネージャ

https://youtu.be/kbNV58DaGcg

吉川 真ミッションマネージャ

https://youtu.be/kHWJNd_mTB0

小惑星探査機「はやぶさ2」の地球帰還ミッションに向けて全国から集まった、1,792名の応援メッセージをJAXA「はやぶさ2」プロジェクトチームにお届けしました。 「はやぶさ2」6年間の旅路の間、この応援メッセージの活動は今回で7回目となりました。

ミッションの山場に向けた今回の応援メッセージは、リポビタンDブランドサイト「リポD SPACE PROJECT」内に設置した応援特設サイトで募集したほか、 相模原市・にこにこ星ふちのべ商店会様(相模原市中央区)・遊園地よみうりランド様ご協力のもと、各会場で募ったメッセージをお預かりしたものです。

また、横断幕には、それら全国より寄せられたメッセージのほか、これまで「はやぶさ2」の応援の輪を広げる活動をご一緒いただきました自治体や科学館のスタッフの皆様のお写真やメッセージも掲載しました。

全国の皆様から寄せられた応援の声を確かにお届けいたしましたので、ご報告します。

~この応援横断幕を背に、JAXAはやぶさ2プロジェクトの津田雄一プロジェクトマネージャと吉川 真ミッションマネージャからもメッセージをいただきました~(提供:JAXA)

津田 雄一プロジェクトマネージャ

https://youtu.be/kbNV58DaGcg

吉川 真ミッションマネージャ

https://youtu.be/kHWJNd_mTB0

2020年

2020年

2020.11.26

2020.11.26

NEC(日本電気株式会社)の技術者の皆様と一緒に成功祈願!

NEC(日本電気株式会社)の技術者の皆様と一緒に成功祈願!

7つの世界初」の達成を支え、小惑星探査機「はやぶさ2」のシステムを知り尽くしたNEC様(東京都府中市)へ“「はやぶさ2」ファイト イッパーツ!カー”で訪問しました。 いま地球帰還運用を支援している真っ最中とのことです。

この週末には計画通りに、待望のカプセルを地球に還し、探査機(母船)を次の目的地に向け地球スイングバイさせるという重大局面をむかえます。

小惑星探査機「はやぶさ2」のカプセル地球帰還に向けて、ファイトを送り続けます。これからもリポビタンDは宇宙開発にむけて頑張るすべての人々を応援していきます。

7つの世界初」の達成を支え、小惑星探査機「はやぶさ2」のシステムを知り尽くしたNEC様(東京都府中市)へ“「はやぶさ2」ファイト イッパーツ!カー”で訪問しました。 いま地球帰還運用を支援している真っ最中とのことです。

この週末には計画通りに、待望のカプセルを地球に還し、探査機(母船)を次の目的地に向け地球スイングバイさせるという重大局面をむかえます。

小惑星探査機「はやぶさ2」のカプセル地球帰還に向けて、ファイトを送り続けます。これからもリポビタンDは宇宙開発にむけて頑張るすべての人々を応援していきます。

2020.11.20

2020.11.20

リポD SPACE PROJECT

スペシャルイベント In 山梨県立科学館

リポD SPACE PROJECT

スペシャルイベント In 山梨県立科学館

紅葉が見頃の山梨県甲府市にある山梨県立科学館で11月20日(金)~23日(月)、リポD SPACE PROJECT スペシャルイベントが開催されました。

イベントでは、帰還を目前に控えた小惑星探査機「はやぶさ2」の軌跡を描いた「HAYABUSA2~REBORN」の特別上映や、 はまぎんこども宇宙科学館長でJAXA名誉教授の的川泰宣氏による特別講演会などが行われました。

新型コロナウイルス感染症対策として、人数制限をしながらの実施となりましたが、小惑星探査機「はやぶさ2」への関心は高く、開催期間中に多くの方々が足を運んでくださいました。

また、この日の思い出とともに、ご来場のお客様には、リポビタンD小惑星探査機「はやぶさ2」応援限定ボトル第2弾をお持ち帰りいただきました。

今後も各地の科学館などの活動に寄り添いながら、科学技術の最先端である宇宙開発を応援していきます。

紅葉が見頃の山梨県甲府市にある山梨県立科学館で11月20日(金)~23日(月)、リポD SPACE PROJECT スペシャルイベントが開催されました。

イベントでは、帰還を目前に控えた小惑星探査機「はやぶさ2」の軌跡を描いた「HAYABUSA2~REBORN」の特別上映や、 はまぎんこども宇宙科学館長でJAXA名誉教授の的川泰宣氏による特別講演会などが行われました。

新型コロナウイルス感染症対策として、人数制限をしながらの実施となりましたが、小惑星探査機「はやぶさ2」への関心は高く、開催期間中に多くの方々が足を運んでくださいました。

また、この日の思い出とともに、ご来場のお客様には、リポビタンD小惑星探査機「はやぶさ2」応援限定ボトル第2弾をお持ち帰りいただきました。

今後も各地の科学館などの活動に寄り添いながら、科学技術の最先端である宇宙開発を応援していきます。

2020.11.4

2020.11.4

日本工機株式会社様と一緒に成功祈願!

日本工機株式会社様と一緒に成功祈願!

小惑星探査機「はやぶさ2」の衝突装置開発に参画された日本工機株式会社様(福島県西白河郡)へ“「はやぶさ2」ファイト イッパーツ!カー”で訪問しました。

小惑星探査機「はやぶさ2」は、「衝突装置」を使用して世界で初めて人工クレーター作製という大偉業を成し遂げました。

日本工機様は、この「衝突装置」開発までに多くの難題を乗り越え、また他企業と連携を取りながら完成させたそうです。

2019年4月5日、「衝突装置」投下の際は祈る想いで見守り、成功したことを知ったときは本当に嬉しかったとのことでした。

お話しをお伺いした後は、帰還ミッション成功を祈願して、日本工機の皆様と一緒に「はやぶさ2」へ「ファイト イッパーツ!」を届けました。

小惑星探査機「はやぶさ2」は、日本工機様をはじめ、実にたくさんの日本の技術で支えられています。

“「はやぶさ2」ファイト イッパーツ!カー”で、関連企業様へまたご訪問させていただきたいと思います。

小惑星探査機「はやぶさ2」の衝突装置開発に参画された日本工機株式会社様(福島県西白河郡)へ“「はやぶさ2」ファイト イッパーツ!カー”で訪問しました。

小惑星探査機「はやぶさ2」は、「衝突装置」を使用して世界で初めて人工クレーター作製という大偉業を成し遂げました。

日本工機様は、この「衝突装置」開発までに多くの難題を乗り越え、また他企業と連携を取りながら完成させたそうです。

2019年4月5日、「衝突装置」投下の際は祈る想いで見守り、成功したことを知ったときは本当に嬉しかったとのことでした。

お話しをお伺いした後は、帰還ミッション成功を祈願して、日本工機の皆様と一緒に「はやぶさ2」へ「ファイト イッパーツ!」を届けました。

小惑星探査機「はやぶさ2」は、日本工機様をはじめ、実にたくさんの日本の技術で支えられています。

“「はやぶさ2」ファイト イッパーツ!カー”で、関連企業様へまたご訪問させていただきたいと思います。

2020.10.18

2020.10.18

応援の輪を広げる「はやぶさ2」ファイト イッパーツ!カー始動

応援の輪を広げる「はやぶさ2」ファイト イッパーツ!カー始動

神奈川県相模原市にあるJR横浜線 淵野辺駅北口で10月18日、「手作りマルシェフェスティバルin淵野辺 vol.10」が開催されました。

イベント会場では、JAXA相模原キャンパスの最寄り駅でもある近隣の商店会(にこにこ星ふちのべ商店会)と共に、 小惑星探査機「はやぶさ2」応援限定ボトル第2弾の無料配布や、はやぶさ2プロジェクトメンバーのみなさんへ向けた応援メッセージを募る活動を実施しました。

皆さまからお預かりしたメッセージは、JAXAはやぶさ2プロジェクトにお届けします。

また、車体を小惑星探査機「はやぶさ2」の画像でペイントした“「はやぶさ2」ファイト イッパーツ!カー”も初お披露目しました。

これから、小惑星探査機「はやぶさ2」の地球帰還ミッションに向けて、各地で開催されるイベントなどに参加しながら小惑星探査機「はやぶさ2」の応援の輪を広めていきます。

見かけましたら、ぜひ手を振ってくださいね。

神奈川県相模原市にあるJR横浜線 淵野辺駅北口で10月18日、「手作りマルシェフェスティバルin淵野辺 vol.10」が開催されました。

イベント会場では、JAXA相模原キャンパスの最寄り駅でもある近隣の商店会(にこにこ星ふちのべ商店会)と共に、 小惑星探査機「はやぶさ2」応援限定ボトル第2弾の無料配布や、はやぶさ2プロジェクトメンバーのみなさんへ向けた応援メッセージを募る活動を実施しました。

皆さまからお預かりしたメッセージは、JAXAはやぶさ2プロジェクトにお届けします。

また、車体を小惑星探査機「はやぶさ2」の画像でペイントした“「はやぶさ2」ファイト イッパーツ!カー”も初お披露目しました。

これから、小惑星探査機「はやぶさ2」の地球帰還ミッションに向けて、各地で開催されるイベントなどに参加しながら小惑星探査機「はやぶさ2」の応援の輪を広めていきます。

見かけましたら、ぜひ手を振ってくださいね。

2020.8.1

2020.8.1

「HAYABUSA2~REBORN」

上映会場にて応援活動実施

「HAYABUSA2~REBORN」

上映会場にて応援活動実施

つくばエキスポセンターで8月1日(土)、「HAYABUSA2~REBORN」の試写会&上坂浩光監督による講演会が行われ、 ご来場者の方々にリポビタンD 小惑星探査機「はやぶさ2」応援限定ボトルをお持ち帰りいただきました。

新型コロナウイルスの影響で上映延期の時期を乗り越えての上映初日。安全な運営上、人数制限をしながらのスタートとなりましたが、 上映を待ちわびていた皆さまや関係者の皆さまは、作品の完成を祝い、その魂が込められた迫力満点の映像と音楽、ナレーションを堪能されていました。

今後も、「HAYABUSA2~REBORN」の一部上映館での応援活動を実施していきます。

つくばエキスポセンターで8月1日(土)、「HAYABUSA2~REBORN」の試写会&上坂浩光監督による講演会が行われ、 ご来場者の方々にリポビタンD 小惑星探査機「はやぶさ2」応援限定ボトルをお持ち帰りいただきました。

新型コロナウイルスの影響で上映延期の時期を乗り越えての上映初日。安全な運営上、人数制限をしながらのスタートとなりましたが、 上映を待ちわびていた皆さまや関係者の皆さまは、作品の完成を祝い、その魂が込められた迫力満点の映像と音楽、ナレーションを堪能されていました。

今後も、「HAYABUSA2~REBORN」の一部上映館での応援活動を実施していきます。

2020.6.13

2020.6.13

「はやぶさの日」10周年

「はやぶさの日」10周年

今から10年前、小惑星探査機「はやぶさ」は、数々のトラブルに遭いながらも往復60億キロ、7年もの長旅の末、地球に帰還しました。

このプロジェクトに関わったすべての人たちの「あきらめない心」と絆を伝えるため、地球帰還を果たした6月13日を「はやぶさの日」とし、SNS上では毎年22時51分(日本時間)に、思い思いの写真やコメントを投稿して盛り上がりをみせています。

今年は、「はやぶさの日」10周年の節目。リポビタンDは、小惑星探査機「はやぶさ」に思いを馳せてリポビタンDオリジナルボトル(写真中央・非売品)を作って、Twitter上で公開、小惑星探査機「はやぶさ」が大気圏に突入した22時51分にリポビタンDを手にお祝いしませんか?と呼びかけました。

SNS上では、多くの方々が思い思いのメッセージと共にリポビタンDの写真を投稿してくださいました。小惑星探査機「はやぶさ2」地球帰還の時も、一緒に盛り上がりましょう!

【リポD】宇宙応援部のTwitterはこちら

オリジナル動画はこちら

今から10年前、小惑星探査機「はやぶさ」は、数々のトラブルに遭いながらも往復60億キロ、7年もの長旅の末、地球に帰還しました。

このプロジェクトに関わったすべての人たちの「あきらめない心」と絆を伝えるため、地球帰還を果たした6月13日を「はやぶさの日」とし、SNS上では毎年22時51分(日本時間)に、思い思いの写真やコメントを投稿して盛り上がりをみせています。

今年は、「はやぶさの日」10周年の節目。リポビタンDは、小惑星探査機「はやぶさ」に思いを馳せてリポビタンDオリジナルボトル(写真中央・非売品)を作って、Twitter上で公開、小惑星探査機「はやぶさ」が大気圏に突入した22時51分にリポビタンDを手にお祝いしませんか?と呼びかけました。

SNS上では、多くの方々が思い思いのメッセージと共にリポビタンDの写真を投稿してくださいました。小惑星探査機「はやぶさ2」地球帰還の時も、一緒に盛り上がりましょう!

【リポD】宇宙応援部のTwitterはこちら

オリジナル動画はこちら

2020.8.1

2020.8.1

宇宙ステーション補給機「こうのとり」9号機成功祈願メッセージ贈呈

宇宙ステーション補給機「こうのとり」9号機成功祈願メッセージ贈呈

JAXA筑波宇宙センター「こうのとり」運用管制チームの皆様に「こうのとり」9号機のミッション成功に向けた応援メッセージパネルを贈呈しました。

応援メッセージパネルは、4月21日から27日にかけて、リポビタンDの公式Twitter宇宙応援アカウント『【リポD】宇宙応援部(@Lipod_Utyu)』での呼びかけで集められた声援と、弊社従業員の有志から集まったメッセージを1枚にしたものです。

JAXA有人宇宙技術部門 山本紘史HTV9リードフライトディレクタからは、『たくさんの温かいメッセージ、ありがとうございました。「こうのとり」は、これから最後のミッションに挑みますが、絶対に成功させます。引き続き応援よろしくお願いいたします』と力強いメッセージが寄せられました。

宇宙ステーション補給機「こうのとり」9号機は、5月21日にH-ⅡBロケットで打ち上げられ、ISS(国際宇宙ステーション)に結合し、ISSの運用に欠かせない物資や宇宙利用拡大のための実験機材、生鮮食品などを送り届けました。今後はISSからの分離、そして大気圏への再突入が予定されています。

これが「こうのとり」としての最後のミッションとなり、2021年度には次世代のロケットと補給機が活躍することになるそうです。

リポビタンDは、目標に向かって前向きに頑張る人を応援していきます。

JAXA筑波宇宙センター「こうのとり」運用管制チームの皆様に「こうのとり」9号機のミッション成功に向けた応援メッセージパネルを贈呈しました。

応援メッセージパネルは、4月21日から27日にかけて、リポビタンDの公式Twitter宇宙応援アカウント『【リポD】宇宙応援部(@Lipod_Utyu)』での呼びかけで集められた声援と、弊社従業員の有志から集まったメッセージを1枚にしたものです。

JAXA有人宇宙技術部門 山本紘史HTV9リードフライトディレクタからは、『たくさんの温かいメッセージ、ありがとうございました。「こうのとり」は、これから最後のミッションに挑みますが、絶対に成功させます。引き続き応援よろしくお願いいたします』と力強いメッセージが寄せられました。

宇宙ステーション補給機「こうのとり」9号機は、5月21日にH-ⅡBロケットで打ち上げられ、ISS(国際宇宙ステーション)に結合し、ISSの運用に欠かせない物資や宇宙利用拡大のための実験機材、生鮮食品などを送り届けました。今後はISSからの分離、そして大気圏への再突入が予定されています。

これが「こうのとり」としての最後のミッションとなり、2021年度には次世代のロケットと補給機が活躍することになるそうです。

リポビタンDは、目標に向かって前向きに頑張る人を応援していきます。

2020.2.14

2020.2.14

リポD SPACE PROJECT発足発表会

リポD SPACE PROJECT発足発表会

2月14日、宇宙開発を目指してがんばる人々を応援するプロジェクト「リポD SPACE PROJECT」の発足発表会を日本科学未来館で行いました。

プロジェクトの説明後、第2部では、応援の力をテーマにしたトークセッションを行いました。

JAXA宇宙科学研究所はやぶさ2プロジェクトチーム津田雄一プロジェクトマネージャ(写真向かって右)とNEC宇宙システム事業部小湊 隆 マネージャ(写真向かって左)による対談をご紹介します。

2月14日、宇宙開発を目指してがんばる人々を応援するプロジェクト「リポD SPACE PROJECT」の発足発表会を日本科学未来館で行いました。

プロジェクトの説明後、第2部では、応援の力をテーマにしたトークセッションを行いました。

JAXA宇宙科学研究所はやぶさ2プロジェクトチーム津田雄一プロジェクトマネージャ(写真向かって右)とNEC宇宙システム事業部小湊 隆 マネージャ(写真向かって左)による対談をご紹介します。

“応援の力”が未来への挑戦を加速する

先代はやぶさから学んだこと

“応援の力”が未来への挑戦を加速する

先代はやぶさから学んだこと

“応援の力”が

未来への挑戦を加速する

先代はやぶさから学んだこと

“応援の力”が

未来への挑戦を加速する

先代はやぶさから学んだこと

<津田氏>

小惑星探査機「はやぶさ2」は、「はやぶさ」で起きたいろいろなことを教訓として設計・運用されています。 先代から学んだことで一番重要なことは「想定外を想定する」ということです。 誰も行ったことがないところへ行くわけですから、想定が外れたときも含めてきちんと計画しておくことが重要なのです。 そしてそれも含めて一般の方々に発信していくことが重要だと思っています。

<小湊氏>

「はやぶさ」という一つの 探査機ができ上がるとき、それに関係している人は何百人といるわけです。 そういった人の成果の上で探査機ができ上がっていると思うとき、チームの重要さを感じます。

<津田氏>

「はやぶさ」から学んだことは「挑戦の心」でしょうか。 宇宙開発では計画通りにいくかどうかで評価されます。 しかし、「はやぶさ」は世界ではじめてのことを行う。 そこへ挑戦することの大切さ、そして挑戦することを皆さんに見せていくことが重要だということを学びました。 「はやぶさ2」では成果が出る過程を見えるようにしました。 それが皆さんからのたくさんの応援につながったと思っています。

<小湊氏>

いま津田さんがおっしゃっていた「挑戦」というところは私もすごく感じます。 世界初のことが目の前で次々に起きていく、その現場に身を置きながら、挑戦することのすごさをひしひしと感じていました。

<津田氏>

小惑星探査機「はやぶさ2」は、「はやぶさ」で起きたいろいろなことを教訓として設計・運用されています。 先代から学んだことで一番重要なことは「想定外を想定する」ということです。 誰も行ったことがないところへ行くわけですから、想定が外れたときも含めてきちんと計画しておくことが重要なのです。 そしてそれも含めて一般の方々に発信していくことが重要だと思っています。

<小湊氏>

「はやぶさ」という一つの 探査機ができ上がるとき、それに関係している人は何百人といるわけです。 そういった人の成果の上で探査機ができ上がっていると思うとき、チームの重要さを感じます。

<津田氏>

「はやぶさ」から学んだことは「挑戦の心」でしょうか。 宇宙開発では計画通りにいくかどうかで評価されます。 しかし、「はやぶさ」は世界ではじめてのことを行う。 そこへ挑戦することの大切さ、そして挑戦することを皆さんに見せていくことが重要だということを学びました。 「はやぶさ2」では成果が出る過程を見えるようにしました。 それが皆さんからのたくさんの応援につながったと思っています。

<小湊氏>

いま津田さんがおっしゃっていた「挑戦」というところは私もすごく感じます。 世界初のことが目の前で次々に起きていく、その現場に身を置きながら、挑戦することのすごさをひしひしと感じていました。

小惑星探査機「はやぶさ2」を後押ししているのは、応援の力

小惑星探査機「はやぶさ2」を後押ししているのは、応援の力

<小湊氏>

宇宙の話はなかなか一般の人たちには通じにくいのですが、この「はやぶさ2」の話をすると、多くの人が「頑張ってね」と声をかけてくれます。 それが嬉しいですね。

<津田氏>

ミッションの状況を皆さんに発信することは、我々にもいい影響があるんです。 「はやぶさ2」の場合、2回目のタッチダウンはやるかやらないかで議論になりました。 そんな中で、皆様から「はやぶさ2チームのことは信頼しているから、プロジェクトチームが思った通りにやるべきだ」というご意見をたくさんいただきました。 涙が出るくらい嬉しかったです。 その時は、プロジェクトチームの外まで含めてONE TEAMのようになりましたね。

<小湊氏>

先代「はやぶさ」もいろいろな人が応援してくれました。 こういった応援メッセージは運用室の壁に全て張り出されています。 疲れたりしんどかったりする時にメッセージをみると、ものすごく励まされるんです。

<小湊氏>

宇宙の話はなかなか一般の人たちには通じにくいのですが、この「はやぶさ2」の話をすると、多くの人が「頑張ってね」と声をかけてくれます。 それが嬉しいですね。

<津田氏>

ミッションの状況を皆さんに発信することは、我々にもいい影響があるんです。 「はやぶさ2」の場合、2回目のタッチダウンはやるかやらないかで議論になりました。 そんな中で、皆様から「はやぶさ2チームのことは信頼しているから、プロジェクトチームが思った通りにやるべきだ」というご意見をたくさんいただきました。 涙が出るくらい嬉しかったです。 その時は、プロジェクトチームの外まで含めてONE TEAMのようになりましたね。

<小湊氏>

先代「はやぶさ」もいろいろな人が応援してくれました。 こういった応援メッセージは運用室の壁に全て張り出されています。 疲れたりしんどかったりする時にメッセージをみると、ものすごく励まされるんです。

応援の力で、もっと遠くへ…

応援の力で、もっと遠くへ…

<津田氏>

私自身はずっと太陽系探査に関わってきました。太陽系探査は太陽系の科学を発展させるためにあると思っています。 でも、「はやぶさ」「はやぶさ2」この2つの探査を通して思ったことは、探査を通して皆さんに元気を提供することができたということです。 次は行っていないところを目指したいですね。 木星よりさらに遠くとか、小惑星帯とか。太陽系に小惑星は86万個もあるのだそうです。 こういうところに行くための探査機を作りたいですね。

<小湊氏>

はい。まだ見たことがない世界に行くためには探査機を作らなければならない。 メーカーの立場としては、そのようなところにいける探査機を日本の技術で作り上げるということに情熱を持って携わっています。 日本、そして世界の宇宙科学の発展に貢献できるようなことをやっていきたいですね。

<津田氏>

子どもたちに向けて「夢を持ちましょう」と言うことは簡単ですが、実際には難しいですよね。 少しでも面白いと思ったものには好奇心を持って深入りしてみる、挑戦してみる、そうするとその先に夢が見つかるのだと思います。 大人ができることは、そういう子どもたちを応援することではないでしょうか。

<小湊氏>

この歳になってもワクワクすることはいっぱいあります。 それは、子どもの時に感じていたワクワク感が今でも続いているのだと思います。 もし今、ワクワク感を感じているお子さんがいたら、その気持ちをずっと大切にして欲しいです。 そういう気持ちから挑戦が生まれてくるはずです。

(2020年2月14日「リポD SPACE PROJECT」発足発表会にて)

<津田氏>

私自身はずっと太陽系探査に関わってきました。太陽系探査は太陽系の科学を発展させるためにあると思っています。 でも、「はやぶさ」「はやぶさ2」この2つの探査を通して思ったことは、探査を通して皆さんに元気を提供することができたということです。 次は行っていないところを目指したいですね。 木星よりさらに遠くとか、小惑星帯とか。太陽系に小惑星は86万個もあるのだそうです。 こういうところに行くための探査機を作りたいですね。

<小湊氏>

はい。まだ見たことがない世界に行くためには探査機を作らなければならない。 メーカーの立場としては、そのようなところにいける探査機を日本の技術で作り上げるということに情熱を持って携わっています。 日本、そして世界の宇宙科学の発展に貢献できるようなことをやっていきたいですね。

<津田氏>

子どもたちに向けて「夢を持ちましょう」と言うことは簡単ですが、実際には難しいですよね。 少しでも面白いと思ったものには好奇心を持って深入りしてみる、挑戦してみる、そうするとその先に夢が見つかるのだと思います。 大人ができることは、そういう子どもたちを応援することではないでしょうか。

<小湊氏>

この歳になってもワクワクすることはいっぱいあります。 それは、子どもの時に感じていたワクワク感が今でも続いているのだと思います。 もし今、ワクワク感を感じているお子さんがいたら、その気持ちをずっと大切にして欲しいです。 そういう気持ちから挑戦が生まれてくるはずです。

(2020年2月14日「リポD SPACE PROJECT」発足発表会にて)

2019年

2019年

2019.8.3

2019.8.3

第31回大野北銀河まつり

第31回大野北銀河まつり

JAXA相模原キャンパスからほど近い鹿沼公園。そこで毎年行われているのが大野北銀河まつりです。今年は8月3日、4日に行われました。盛り上がるステージや夕涼みマルシェ、たくさんの地元商店会のお店が並ぶ飲食ブースなどたくさんの人で賑わっているなか、リポビタンDもブースを出してみなさんをお出迎えしました。

(大野北銀河まつりホームページ https://gingamatsuri.jimdo.com/)

JAXA相模原キャンパスからほど近い鹿沼公園。そこで毎年行われているのが大野北銀河まつりです。今年は8月3日、4日に行われました。盛り上がるステージや夕涼みマルシェ、たくさんの地元商店会のお店が並ぶ飲食ブースなどたくさんの人で賑わっているなか、リポビタンDもブースを出してみなさんをお出迎えしました。

(大野北銀河まつりホームページ https://gingamatsuri.jimdo.com/)

2019.6.9

2019.6.9

はやぶさの日記念イベント

はやぶさの日記念イベント

2019年6月9日に相模原市杜のホールはしもとで行われたはやぶさの日記念イベントにてリポビタンDを配布しました。たくさんの人々がはやぶさの日を盛り上げようと来場してくれました。

たくさんの人々がはやぶさの日を盛り上げようと来場してくれました。

2019年6月9日に相模原市杜のホールはしもとで行われたはやぶさの日記念イベントにてリポビタンDを配布しました。たくさんの人々がはやぶさの日を盛り上げようと来場してくれました。

たくさんの人々がはやぶさの日を盛り上げようと来場してくれました。

6月13日「はやぶさの日」とは?

6月13日「はやぶさの日」とは?

2010年6月13日、小惑星探査機「はやぶさ」は、60億キロ、7年もの長旅の末に地球に帰還し、世界初のサンプルリターンやイオンエンジンの長時間運行をはじめとする数々の科学的偉業を成し遂げました。

その偉業を称え、今年で友好交流25周年を迎える、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の施設がある5市2町で組織する「銀河連邦」(大樹町、能代市、大船渡市、角田市、相模原市、佐久市、肝付町)が、「はやぶさの日」を制定しました。

「はやぶさの日」には、「はやぶさ」の開発、運用に関わった人々の「あきらめない心」、「努力する心」を全国の方々に伝え続けていこうという想いが込められています。

2010年6月13日、小惑星探査機「はやぶさ」は、60億キロ、7年もの長旅の末に地球に帰還し、世界初のサンプルリターンやイオンエンジンの長時間運行をはじめとする数々の科学的偉業を成し遂げました。

その偉業を称え、今年で友好交流25周年を迎える、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の施設がある5市2町で組織する「銀河連邦」(大樹町、能代市、大船渡市、角田市、相模原市、佐久市、肝付町)が、「はやぶさの日」を制定しました。

「はやぶさの日」には、「はやぶさ」の開発、運用に関わった人々の「あきらめない心」、「努力する心」を全国の方々に伝え続けていこうという想いが込められています。

2019.5.26

2019.5.26

日本地球惑星科学連合2019年大会

日本地球惑星科学連合2019年大会

2019年5月26日~30日に千葉の幕張メッセ国際会議場で開催された日本地球惑星科学連合2019年大会でリポビタンDを配布しました。さまざまな分野の研究者とともに、研究成果を発表する学生の姿もたくさん見られました。

2019年5月26日~30日に千葉の幕張メッセ国際会議場で開催された日本地球惑星科学連合2019年大会でリポビタンDを配布しました。さまざまな分野の研究者とともに、研究成果を発表する学生の姿もたくさん見られました。

日本地球惑星科学連合(JpGU)大会とは?

日本地球惑星科学連合(JpGU)大会とは?

世界中から地球惑星科学の研究者や学生が集う研究大会です。

多くの口頭発表やポスター発表,招待講演やスペシャルレクチャーなどが行われます。

(JpGUホームページよりhttp://www.jpgu.org/meeting_2019/about.php)

世界中から地球惑星科学の研究者や学生が集う研究大会です。

多くの口頭発表やポスター発表,招待講演やスペシャルレクチャーなどが行われます。

(JpGUホームページよりhttp://www.jpgu.org/meeting_2019/about.php)

~2018年

~2018年

2018.9.18

2018.9.18

JAXA宇宙科学研究所小惑星探査機「はやぶさ2」プロジェクトに贈呈

JAXA宇宙科学研究所小惑星探査機「はやぶさ2」プロジェクトに贈呈

JAXA相模原キャンパス特別公開2018にて「リポビタンD」の歯車をモチーフとしたシールに小惑星探査機「はやぶさ2」の関係者に向けた応援メッセージを募るイベントを実施しました。

JAXA相模原キャンパス特別公開2018にて「リポビタンD」の歯車をモチーフとしたシールに小惑星探査機「はやぶさ2」の関係者に向けた応援メッセージを募るイベントを実施しました。

深宇宙往復探査の領域をリードする「はやぶさ2」

深宇宙往復探査の領域をリードする「はやぶさ2」

9月18日、活動を記念した横断幕と応援メッセージをJAXA宇宙科学研究所「はやぶさ2」プロジェクトに贈呈致しました。

贈呈は、JAXA相模原キャンパス内で行われ、「はやぶさ2」プロジェクト津田雄一プロジェクトマネージャにご対応いただきました。

現在、小惑星探査機「はやぶさ2」は、日本が世界をリードする深宇宙往復探査の分野において更なる挑戦を試みております。当社は、小惑星探査機「はやぶさ2」を応援する人々の気持ちをプロジェクトチームの皆様をはじめ、それをサポートする関係者の皆様にお届けすることによって、日本の宇宙開発を応援できればと考えております。

9月18日、活動を記念した横断幕と応援メッセージをJAXA宇宙科学研究所「はやぶさ2」プロジェクトに贈呈致しました。

贈呈は、JAXA相模原キャンパス内で行われ、「はやぶさ2」プロジェクト津田雄一プロジェクトマネージャにご対応いただきました。

現在、小惑星探査機「はやぶさ2」は、日本が世界をリードする深宇宙往復探査の分野において更なる挑戦を試みております。当社は、小惑星探査機「はやぶさ2」を応援する人々の気持ちをプロジェクトチームの皆様をはじめ、それをサポートする関係者の皆様にお届けすることによって、日本の宇宙開発を応援できればと考えております。

2011.8.3〜

2011.8.3〜

小惑星探査機「はやぶさ」帰還記念イベント

小惑星探査機「はやぶさ」帰還記念イベント

2011年8月、東京国際フォーラムで開催されたイベント「はやぶさi」で設置された特設スペースにて、リポビタンDのはやぶさi限定バージョンを配布しました。

1日100本限定で配布されたはやぶさ限定バージョンのリポビタンD。「リポビタンこども」も数量限定で配布しました。

※リポビタンこどもは現在販売しておりません。

また、このような活動をご報告することにより、より多くの皆様に日本の宇宙開発をもっと身近に感じていただき、「はやぶさ2」プロジェクトチーム関係者の皆様には、ミッションを遂行する上でリポビタンDをファイトの源にしていただければと考えております。

当社は、引き続きリポビタンDを通じて、宇宙開発に従事する人々、それを支える人々、それを応援する人々の夢を持ち前に進もうとする気持ちに寄り添いながら、前進する一人ひとりのチャレンジを応援してまいります。

2011年8月、東京国際フォーラムで開催されたイベント「はやぶさi」で設置された特設スペースにて、リポビタンDのはやぶさi限定バージョンを配布しました。

1日100本限定で配布されたはやぶさ限定バージョンのリポビタンD。「リポビタンこども」も数量限定で配布しました。

※リポビタンこどもは現在販売しておりません。

また、このような活動をご報告することにより、より多くの皆様に日本の宇宙開発をもっと身近に感じていただき、「はやぶさ2」プロジェクトチーム関係者の皆様には、ミッションを遂行する上でリポビタンDをファイトの源にしていただければと考えております。

当社は、引き続きリポビタンDを通じて、宇宙開発に従事する人々、それを支える人々、それを応援する人々の夢を持ち前に進もうとする気持ちに寄り添いながら、前進する一人ひとりのチャレンジを応援してまいります。

「はやぶさi」とは

「はやぶさi」とは

小惑星探査機「はやぶさ」の情報を紹介する展示や体験コーナーを備えたイベント。実際に宇宙訓練服に身を包み「はやぶさ」の背景パネルで記念撮影できたり、JAXAスタッフの講演なども行われました。

小惑星探査機「はやぶさ」の情報を紹介する展示や体験コーナーを備えたイベント。実際に宇宙訓練服に身を包み「はやぶさ」の背景パネルで記念撮影できたり、JAXAスタッフの講演なども行われました。

製品情報サイト

製品情報サイト