乗り物酔いのメカニズム

乗り物酔いのメカニズム

乗り物酔いはどのようにして起こるのでしょうか?同じ人でも、日によって酔ったり酔わなかったりするのはなぜでしょうか?

不規則な揺れ、睡眠不足、空腹・食べ過ぎ、体調不良、乗り物内での読書・スマホ・ゲーム、酔うかもしれないという思いこみ…

これらは乗り物酔いのきっかけとなります。

なぜ乗り物酔いになるのか、そして、なぜ酔い止めの薬を飲むと酔わなくなるのか、そのメカニズムについてみていきましょう。

乗り物酔いはどのようにして起こるのでしょうか?同じ人でも、日によって酔ったり酔わなかったりするのはなぜでしょうか?

不規則な揺れ、睡眠不足、空腹・食べ過ぎ、体調不良、乗り物内での読書・スマホ・ゲーム、酔うかもしれないという思いこみ…

これらは乗り物酔いのきっかけとなります。

なぜ乗り物酔いになるのか、そして、なぜ酔い止めの薬を飲むと酔わなくなるのか、そのメカニズムについてみていきましょう。

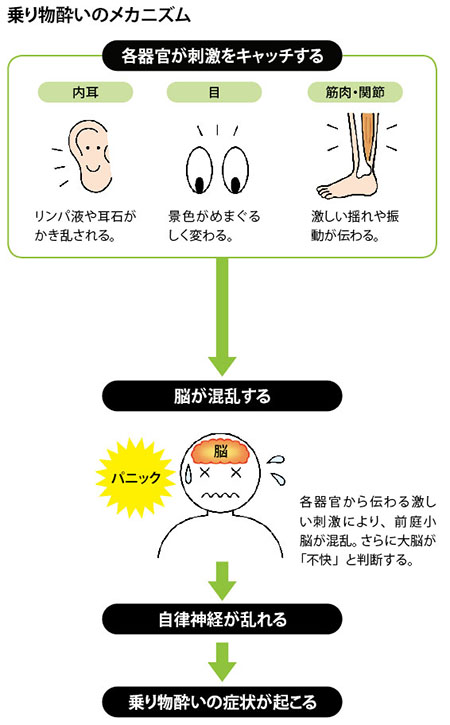

乗り物酔いが起こるのはなぜ?

乗り物酔いが起こるのはなぜ?

乗り物に乗った時に起こる揺れやスピードは、私たちの体の各器官、主に、耳、目、筋肉や関節で刺激として感じています。

・耳で感じる刺激…乗り物の揺れやスピードによって、内耳にある三半規管のリンパ液や耳石器内の耳石が乱される。

・目で感じる刺激…乗り物から見える景色が、目まぐるしく変わる。

・筋肉や関節で感じる刺激…乗り物の激しい揺れ。

それらの刺激は脳に伝達されます。

私たちの脳は、何度か経験した揺れやスピードを記憶し、次に同様の経験をした時に姿勢を制御できるように備えます。

あまり経験したことがない揺れやスピードの刺激を感じると、脳はその情報を処理しきれなくなり、不快な状態であると判断します。

その結果、脳の視床下部が反応し、自律神経が乱れます。自律神経は、血圧や呼吸、胃腸の働きをつかさどるので、自律神経が乱れることで、吐き気や嘔吐、めまいなどの不快な症状が乗り物酔いとなって起こります。(感覚混乱説)

乗り物酔いはその刺激を感じている間に一時的に起こる症状なので、揺れやスピードを感じなくなると乗り物酔いは落ち着きます。

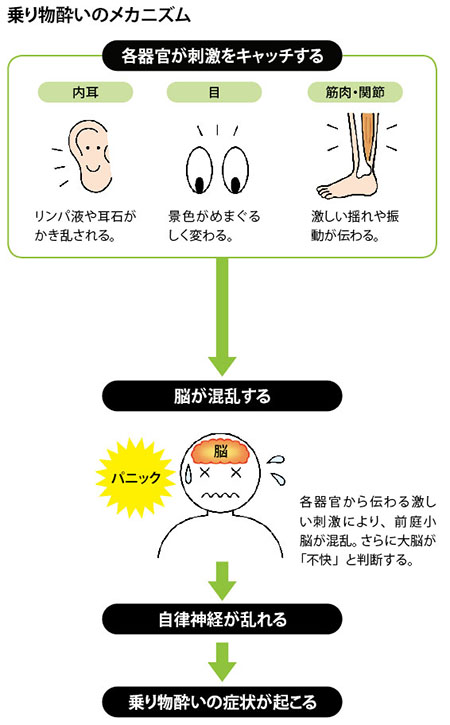

乗り物に乗った時に起こる揺れやスピードは、私たちの体の各器官、主に、耳、目、筋肉や関節で刺激として感じています。

・耳で感じる刺激…乗り物の揺れやスピードによって、内耳にある三半規管のリンパ液や耳石器内の耳石が乱される。

・目で感じる刺激…乗り物から見える景色が、目まぐるしく変わる。

・筋肉や関節で感じる刺激…乗り物の激しい揺れ。

それらの刺激は脳に伝達されます。

私たちの脳は、何度か経験した揺れやスピードを記憶し、次に同様の経験をした時に姿勢を制御できるように備えます。

あまり経験したことがない揺れやスピードの刺激を感じると、脳はその情報を処理しきれなくなり、不快な状態であると判断します。

その結果、脳の視床下部が反応し、自律神経が乱れます。自律神経は、血圧や呼吸、胃腸の働きをつかさどるので、自律神経が乱れることで、吐き気や嘔吐、めまいなどの不快な症状が乗り物酔いとなって起こります。(感覚混乱説)

乗り物酔いはその刺激を感じている間に一時的に起こる症状なので、揺れやスピードを感じなくなると乗り物酔いは落ち着きます。

乗り物酔いのメカニズムと

有効成分の作用

乗り物酔いのメカニズムと

有効成分の作用

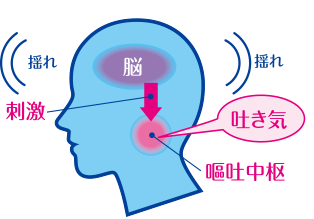

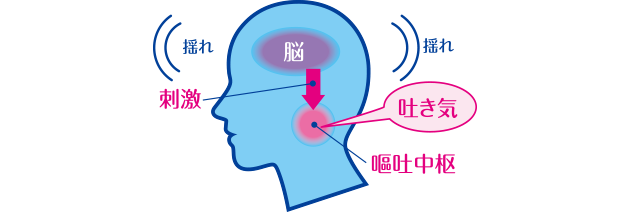

脳の嘔吐中枢を刺激するのはヒスタミンと考えられており、日本の乗り物の酔い止め薬は、大部分が抗ヒスタミン薬をベースにしています。

脳の嘔吐中枢を刺激するのはヒスタミンと考えられており、日本の乗り物の酔い止め薬は、大部分が抗ヒスタミン薬をベースにしています。

乗り物酔いのメカニズム

乗り物酔いのメカニズム

慣れない乗り物の揺れ等が、脳を混乱させ、吐き気等を引き起こします。(感覚混乱説)

慣れない乗り物の揺れ等が、脳を混乱させ、吐き気等を引き起こします。(感覚混乱説)

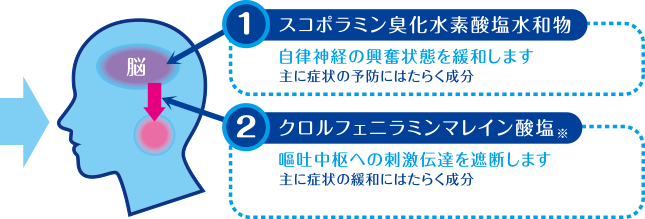

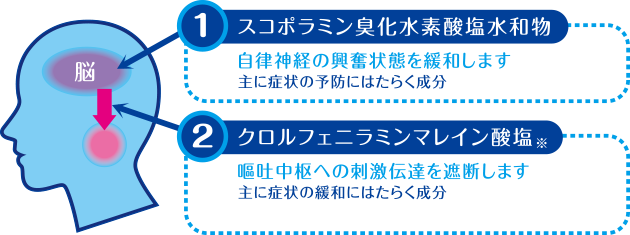

センパアの有効成分

センパアの有効成分

センパアシリーズでは、①自律神経の興奮状態を緩和する「スコポラミン臭化水素酸塩水和物」と②嘔吐中枢への刺激伝達を遮断する「クロルフェニラミンマレイン酸塩」の成分のはたらきにより、吐き気等の症状をおさえます。酔う前でも、酔ってからの症状でも有効です。

センパアシリーズでは、①自律神経の興奮状態を緩和する「スコポラミン臭化水素酸塩水和物」と②嘔吐中枢への刺激伝達を遮断する「クロルフェニラミンマレイン酸塩」の成分のはたらきにより、吐き気等の症状をおさえます。酔う前でも、酔ってからの症状でも有効です。

乗り物酔いを避けるために

乗り物酔いを避けるために

体調不良や睡眠不足、満腹時や空腹時、酔うかもしれないといった心理的な要素によっても、普段酔わないような状況で乗り物酔いを発症する場合はあります。

乗り物に乗るときは、次のことを心がけましょう。

体調不良や睡眠不足、満腹時や空腹時、酔うかもしれないといった心理的な要素によっても、普段酔わないような状況で乗り物酔いを発症する場合はあります。

乗り物に乗るときは、次のことを心がけましょう。

前夜は十分な睡眠を心がけましょう。

前夜は十分な睡眠を心がけましょう。

気分よくすごしやすい、前方の席や窓際の席を選びましょう。

気分よくすごしやすい、前方の席や窓際の席を選びましょう。

飲みすぎや食べすぎは避けましょう。

飲みすぎや食べすぎは避けましょう。

楽しい会話や音楽を聞いたりして気分よくすごしましょう。

楽しい会話や音楽を聞いたりして気分よくすごしましょう。

製品情報サイト

製品情報サイト